「家の棚、ちょっと直してみようかな」「YouTubeで見たDIYに挑戦してみたい!」

そんなふうに気軽な気持ちで始めたDIY。でも、いざ工具を握って作業を始めると…

「ネジが全然入らない!」「あれ?回したらネジ穴が潰れた…」

「板を切ろうとしたら、まっすぐ切れない」「気づいたら木材が割れてる!」

──こんな経験、ありませんか?

実は、DIY初心者がやりがちな失敗には“あるあるパターン”があります。

それは決して不器用だからではなく、「道具の使い方をまだ知らないだけ」なんです。

この記事では、よくある工具の誤使用例とその対策を、図解付きでやさしく解説します。

「どうしてそうなるのか?」という理由と、「どうすれば避けられるか?」という対策をセットで紹介するので、これからDIYを始める方でも安心です。

正しい使い方を知れば、作業はもっとスムーズに、安全に、そして楽しくなります。

さあ、あなたも一緒に“ミスしないDIY”をはじめましょう!

ケース1: ドライバーのサイズミスでネジ穴が「なめる」

❌ よくある失敗

「これで回せるだろう」と、何となく手に取ったドライバーでネジを回してしまう。

サイズが合っていないドライバー(たとえばPH1でPH2のネジを回そうとする)で無理に力をかけると、ネジ頭の十字溝が潰れてしまい、ドライバーが空回り。ネジが“なめて”しまい、もう抜けなくなる…というのは、DIY初心者にありがちなトラブルです。

⚠️ それ、何が問題?

- ネジ山(ネジの頭の溝)が潰れると、工具が空転して使い物にならない

- ネジが取れなくなり、抜き取り工具や最悪ドリルでの破壊が必要になる

- 無理な力で工具や材料自体も傷つき、効率もモチベーションもダウン

✅ 正しい使い方

- プラスネジなら「PH1(細め)」「PH2(一般的)」「PH3(太め)」など、ネジの大きさに合わせてドライバーを選ぶ

- ドライバーをネジの溝にしっかり“はめ込んで”から、真上から垂直に押し込むように回す

- 固くて回らないネジは、潤滑剤(ラスペネやKURE5-56など)を使うと、余計な力を入れずに回せることも多い

おススメドライバー☆ 安心のKTC!

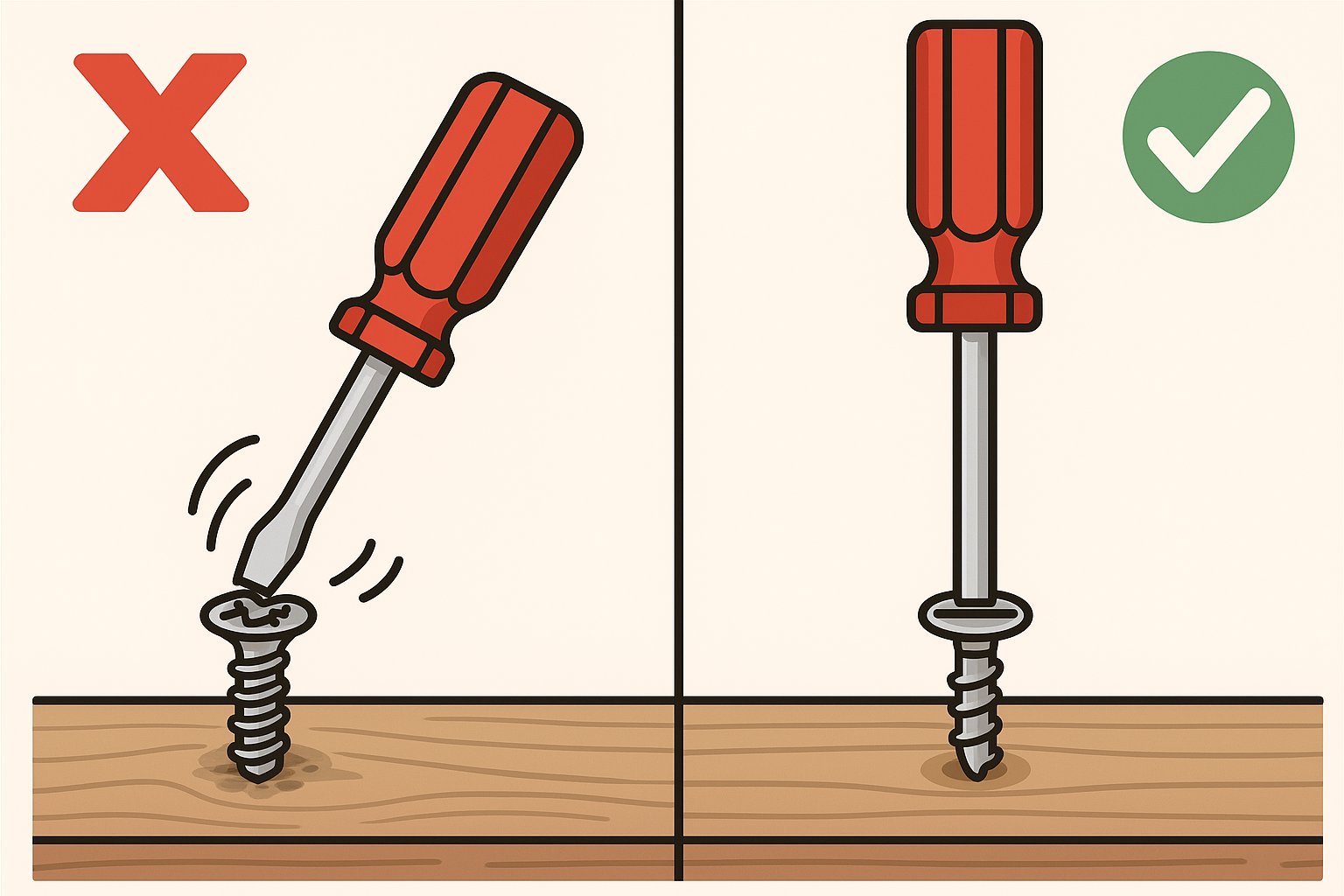

🖼️ 図解(NGとOKの比較)

- NG例:サイズの合わないドライバーで斜めに力をかけている → ネジ山が潰れて空回り

- OK例:ネジのサイズにぴったりのドライバーを垂直に押し込み、しっかり回転できている

ケース2:釘を横から打ってしまう(斜め打ち)

❌ よくある失敗

「よし、釘を打つぞ!」と気合を入れて叩いたものの…

- 釘が途中でグラついて斜めに…

- ハンマーがズレて釘の頭を叩き損ね…

- 指を叩いてしまって悶絶…

──そんな“釘打ちの悲劇”、DIY初心者なら一度は経験があるはずです。

特に「片手で釘を支えて、もう片方でハンマーを持つ」のは、慣れないうちは至難の業。釘が傾いたまま進んでしまうと、仕上がりもグラグラに…。

⚠️ 何が問題?

- 釘がまっすぐ入らず、接合が弱くなる

- 木材が割れてしまう

- 指や手をハンマーで叩くケガのリスク大!

✅ 正しい使い方

ここで頼りになるのが「釘打ちガイド」や「釘ホルダー」!

- 釘を垂直に支えてくれるので、斜め打ち防止にぴったり

- 指を使わないので、ハンマーで手を叩く心配ナシ

- 初心者でも、安定した位置から釘打ちができるので仕上がりもキレイ

100均でも手に入るものがあり、初心者には心強いサポートツールです。

おススメとんかち☆

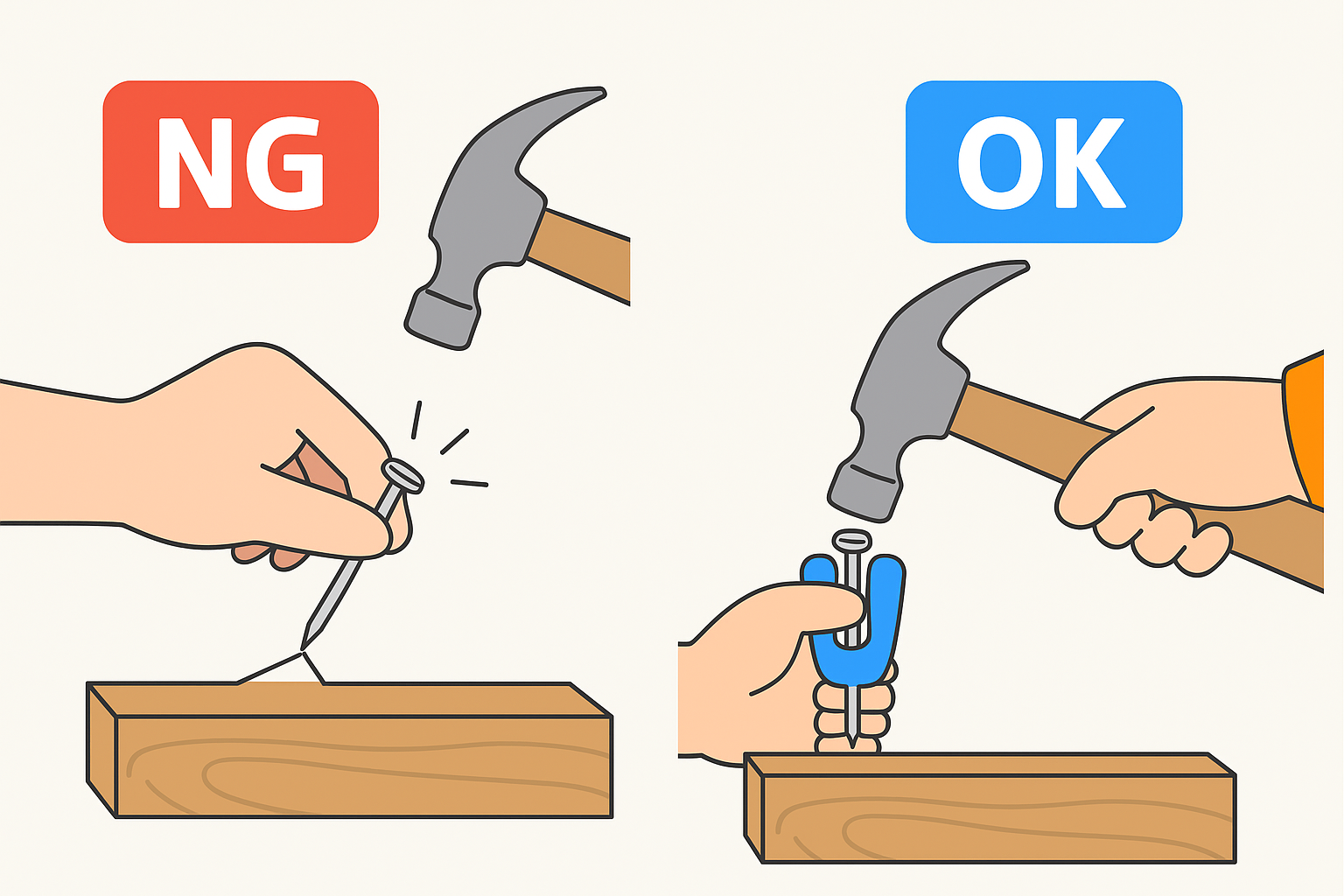

🖼️ 図解ポイント案(生成可能)

- 【NG】素手で釘を持っていて、釘が傾き、手も危ない

- 【OK】釘打ちガイドに釘を立てて、ハンマーで垂直に叩いている

これがあれば釘がまっすぐ打てる! 超おススメ!

くぎホルダーツール、

安全ペンチ、

丸釘や鉄釘や平頭小鋲やスタッドに適合

指を守る 怪我を防止

釘の位置決 軽量便利

DIY木工工具 傷害を防ぐ

補助プライヤー ホームツール

ケース3:電動ドリル、いきなり全開!

❌ よくある失敗

「さあ、ドリルのスイッチON!」──そうして勢いよくスタートした瞬間、

「ビットが滑って、穴の位置がズレた…」

「木がバキッと割れた!」

なんて経験、ありませんか?

DIY初心者がやりがちなのが、電動ドリルのスイッチをいきなり全開(高速)にして回し始めてしまうこと。

力任せに押し付けながら高速回転すると、ビットが暴れて材料を傷つける原因になります。

⚠️ なぜそれが危険なのか?

- 木材に一気に強い力がかかり、ヒビが入ったり割れたりする

- ビット(刃先)が暴れて思わぬ方向へすべり、ケガをする危険性がある

- ネジ穴をあけようとしても、ビットが空回りしてネジ穴がダメになる(ネジが入らなくなる)

- 精密な作業が必要なときほど、ミスや破損のリスクが大きくなる

✅ 正しい使い方のポイント

電動ドリルは“力”ではなく“コントロール”が大切。以下の3ステップを意識しましょう:

① 最初は低速でゆっくり「位置決め」

→ まずは軽く材料にビットをあてて、低速でくるくると回転させながら正しい位置に溝をつけていきます。いきなり深くは掘りません。

② 徐々にスピードを上げていく

→ 軽く下穴の溝ができたら、少しずつ回転スピードを上げて、安定した深さまで掘り進めましょう。

③ 木材はしっかり「クランプ」で固定

→ 材料がグラついていると、ビットが跳ねてケガにつながります。必ずクランプや万力で木材を固定しましょう。

+α「下穴」をあけるという選択肢も

硬い木材や太いネジを使うときは、ネジを入れる前にドリルで下穴(ガイド穴)をあけておくと、仕上がりも美しく失敗しにくくなります。

HiKOKI(ハイコーキ) 10.8V

充電式 インパクトドライバー

WH12DA

初回修理保証付

蓄電池1個・充電器付 WH12DA(BS)

インパクトドライバー

FWH18DA 2.0Ah

バッテリー2個・充電器・ケース付

充電式 電動ドライバー FWH18DA(2BG)

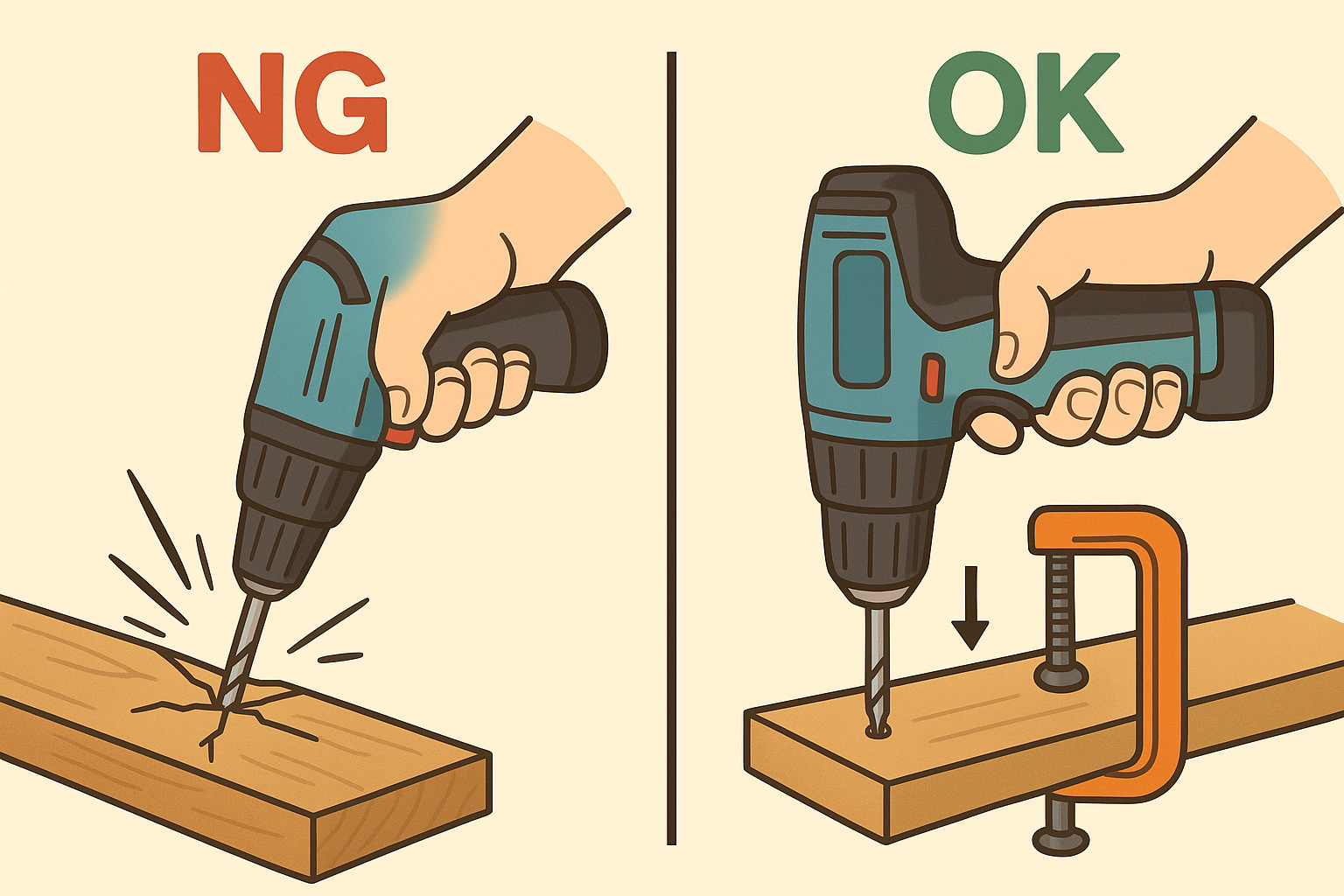

🖼️ 図解の見どころ(活用ポイント)

- 【NG】片手で木材を押さえたまま、ドリルをいきなり全開にして木が割れている

- 【OK】クランプで材料をしっかり固定 → ドリルを低速から徐々に回して、まっすぐな穴がスムーズに開いている

ケース4:モンキーレンチの「ガタガタ回し」

❌ よくある失敗

「このくらいでいいか」と、アゴ(くわえ幅)が中途半端に開いたままナットに引っかけて、グイッと回す。

──結果、レンチが**“ガクッ”と滑る**。ナットの角は削れ、レンチのアゴもガタガタに…なんてこと、思い当たりませんか?

特に初心者は、**「とりあえず回るからOK」とサイズ調整を適当に済ませがち。

でも、モンキーレンチはしっかり調整しないと“滑りやすい構造”**なんです。

⚠️ なぜそれが問題なのか?

- ナットの角(六角の部分)が削れてしまい、工具が噛まなくなる → どんどん滑りやすくなる

- 滑った勢いで手をぶつけたり、ケガしたりする危険がある

- レンチのアゴもすり減って、工具の寿命が縮む

特に力を入れて締めたり緩めたりする場面では、ほんの少しのスキマでも「ガタッ」と大きくズレるため、一発でナットがダメになるリスクも。

✅ 正しい使い方のポイント

モンキーレンチを使うなら、下記の3つが鉄則です:

① ナットにぴったり合うよう、くわえ幅をしっかり調整する

→ 調整ねじで、ナットに対してアゴがしっかり密着するまで回しましょう。わずかな隙間もNGです。

② 力をかける方向を意識する(アゴが固定側に当たるように)

→ 可動するアゴ側ではなく、固定側にトルクがかかる向きにレンチを回すのが基本です。そうすることでガタつきを防ぎ、安定して力が伝わります。

③ よく使うサイズのナットには「メガネレンチ」を検討

→ モンキーレンチは「汎用性が高いぶん、弱点も多い」工具。メガネレンチやスパナの方がしっかり固定できて、滑りにくく安全です。頻繁に使うサイズだけでも専用レンチを持っておくと安心です。

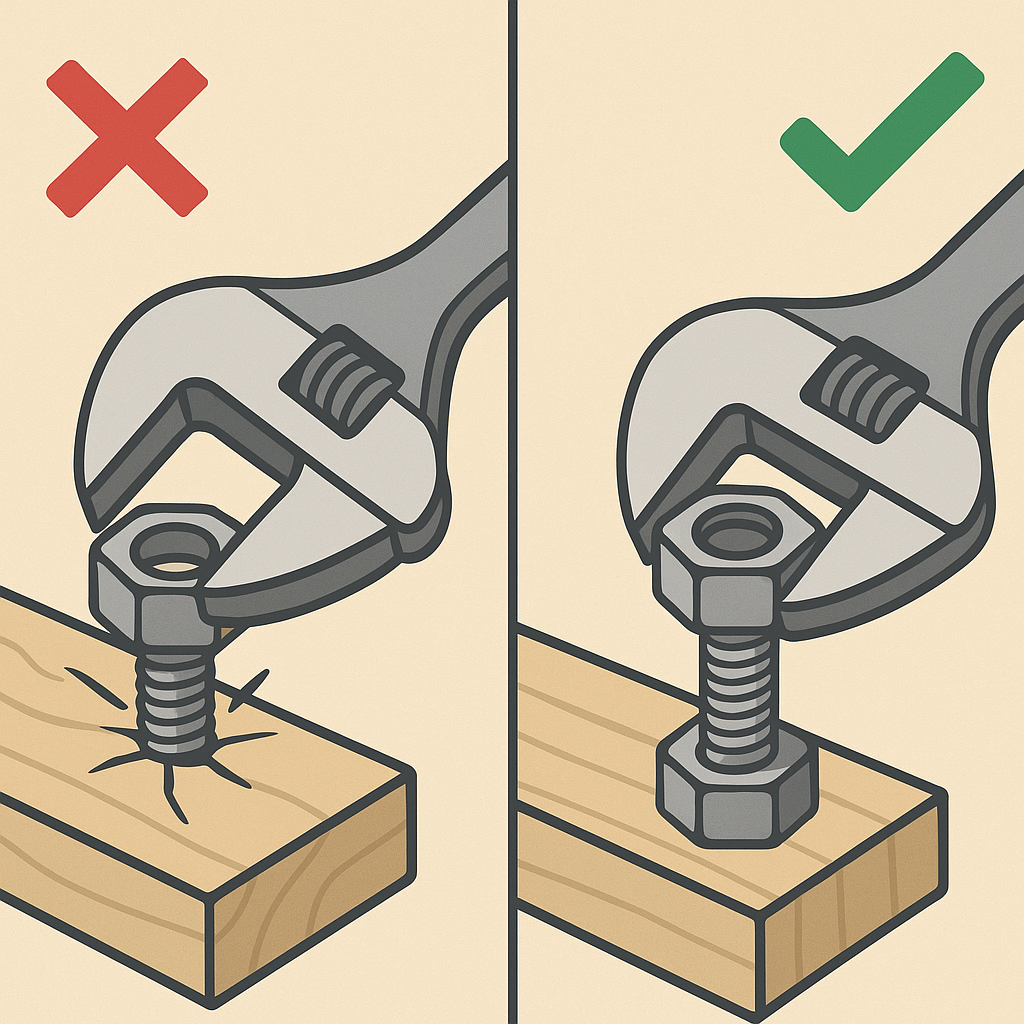

🖼️ 図解のポイント案:

- 【NG】アゴにすき間があり、ナットがわずかに傾いていて、滑りそうな状態

- 【OK】レンチがナットにぴったり密着、トルクの方向も正しく、安定して力が加わっている

補足:筆者の失敗談

筆者は自転車のペダルを外そうとして、アゴが甘いまま回してしまい、見事にナットの角を“ナメて”しまいました。

仕方なく“ナメたボルト専用レンチ”を買う羽目に…。

モンキーレンチは便利だけど「雑に使うと一瞬で事故る」──これ、忘れません。

ケース5:軍手で電動工具

❌ よくある失敗

「ちょっとだけ切るだけだから、まあ軍手でいいか」

「素手は怖いし、軍手のほうが安全そう」

──そんなふうに、つい手近な軍手をそのまま使って電動工具を操作してしまうこと、ありませんか?

たとえば:

- 丸ノコで木材を切るとき

- グラインダーで金属を削るとき

- 電動カッターやサンダーを使うとき

…実はこれ、ものすごく危険なんです。

⚠️ なぜ軍手がNGなのか?

軍手の生地は織物(布)でできており、繊維が柔らかく、引っかかりやすい構造。

これが回転系の工具に少しでも触れると…

- 繊維が瞬時に巻き込まれ、指ごと引っ張られてしまう

- 最悪の場合、指先を失うような大ケガにつながる

- 手袋ごと工具に巻き込まれて作業台ごと大惨事に

実際に、DIY中に軍手が巻き込まれて指を切断した事故の事例も複数あります。

とくに「切る」「削る」「回す」系の電動工具では、**“軍手着用=リスク増大”**と心得ましょう。

✅ 正しい使い方のポイント

電動工具を使うときには、「手の保護=軍手」という思い込みを捨て、以下のような適切な装備を整えることが大切です。

✔ 革手袋などの「専用作業手袋」を使う

→ 丸ノコやグラインダーなどの電動工具には、引き裂きに強く、滑りにくい革製手袋がベスト。

工具によっては、素手や指先フリーの手袋の方が安全なこともあります(細かい操作時など)。

✔ 滑り止め付きのゴム手袋 or 素手(細かい作業時)

→ ビス止めや配線処理など繊細な作業には、滑り止めつきの薄手手袋や素手の方が安全です。

滑って誤操作するくらいなら、あえて手袋を外す選択も。

✔ 長袖はまくる/服装はフィット重視

→ ダボダボの服や長い袖が回転工具に触れるのも危険。袖口はまくるかゴムで止めるのが鉄則。

首元・裾・手首などに“ひらひらした部分がない”服装が望ましいです。

AC100V 丸のこ のこ刃径165mm

最大切込み深さ57mm アルミベース仕様

FC6MA3 【初心者から中級者まで】

【軽量でコード(2.5m)も長い】

🖼️ 図解ポイント

- 【NG】丸ノコに軍手が巻き込まれて指が危険な状況

- 【OK】革手袋+安全カバー付きの丸ノコで、手を離して安全な距離から操作

🔍 ちょっと補足:筆者のヒヤリ体験

筆者は昔、電動ヤスリ(ベルトサンダー)を使っていたとき、軍手の指先がベルトに一瞬触れて「シュッ」と引き込まれそうになったことがあります。

すぐ手を離して難を逃れましたが、あのまま強く当たっていたら確実に巻き込まれていたと思います。

「軍手は万能ではない」──この一件で痛感しました。

まとめ|“知っていれば防げる”のがDIYの世界

DIYの世界では、「えっ、そんなことで失敗するの?」ということが案外多くあります。

でもその多くは、**最初に知っておくだけで防げる“初歩的なミス”**です。

たとえば――

- ドライバーのサイズが合わずネジが潰れてしまったり

- モンキーレンチがガタガタしてナットを痛めてしまったり

- 軍手で作業して工具に巻き込まれそうになったり…

どれも決して特別な失敗ではなく、「知らないまま始めてしまった」だけのこと。

裏を返せば、「ポイントを事前に知ってさえいれば、避けられるミスばかり」なんです。

✅ 経験を積むことで“安全と効率”はどんどんアップ!

最初から完璧にできる人なんていません。

誰でも最初は失敗しますし、「あっ、やっちゃった…」の積み重ねが、結果的に上達につながっていきます。

大事なのは、ただ闇雲に作業するのではなく、「正しい使い方」や「基本のコツ」をひとつずつ理解しながら実践すること。

今回紹介した図解やポイントを意識するだけで、

- ケガのリスクがグッと減り

- 作業効率がグンと上がり

- 何より「DIYがもっと楽しく、もっと気軽になる」

そんな変化をきっと実感できるはずです。

🔨 “ちょっとやってみよう”から始めるDIYライフ

DIYの魅力は、自分の手で何かを作る達成感だけでなく、

**「自分で工夫して、少しずつ上達していけるプロセスそのもの」**にあります。

最初のうちは小さな修理や簡単な組み立てからでもOK。

でもそのときに、「正しい使い方」や「ありがちなミス」を知っておけば、安心感もやる気もまったく違ってきます。

「知っている」=「防げる」

これがDIYを長く安全に楽しむための、何よりの秘訣です。

図解を活用しながら、ぜひ安全で快適なDIYライフをスタートさせましょう!