「1寸って、何センチか分かりますか?」

そう聞かれて即答できた人は…すでにちょっとマニアかもしれません(笑)。

多くのDIY初心者やリノベに挑戦しようとする人にとって、「寸?尺?それってまだ使うの?」というのが正直なところでしょう。

実はこの「寸」「尺」「間(けん)」という単位、日本の建築や道具づくりの現場ではいまだに現役。ホームセンターの木材コーナーでも、「3尺」「6尺」なんて表記を見かけたりします。

でも、「1尺が何センチか分からないまま作業していた」なんて話もよくありますし、そもそもメートル法で慣れてきた私たちにはピンと来づらいですよね。

この記事では、そんな「寸・尺って何?」「なぜ今も使うの?」という疑問にしっかり答えながら、初心者にもわかりやすく、時にはちょっと笑いも交えて解説していきます。

最後にはDIYで役立つ換算表や、古い寸法図面の読み解き方まで紹介するので、読み終わる頃には「寸尺こわくないぞ」と感じてもらえるはずです!

🪵 そもそも「寸」「尺」「間」って何?

メートルじゃダメなの?日本の伝統的な長さ単位

「長さって、全部メートルでよくない?」

たしかにそう思うのが普通です。だって日本はメートル法の国。学校でも「cm」「mm」「m」しか習わなかったし、スマホの定規アプリだってミリ単位。

でも、いざホームセンターの木材売り場に行ってみると、こんな表記を見かけませんか?

- 「3尺材」「6尺板」

- 「1間(けん)」の棚板

- 畳1枚=1畳(1間×半間)

なんだか昔の時代劇に出てきそうな単位たち。でも、これらは今でも現場でバリバリ使われている”実用寸法”なんです。

1寸・1尺は何センチ?すぐ使える換算表つき

| 単位 | 長さ(mm) | 長さ(cm) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1寸 | 約30.3mm | 約3.03cm | 親指の“長さ”が基準 |

| 1尺 | 約303mm | 約30.3cm | 1尺=10寸 |

| 1間 | 約1,818mm | 約181.8cm | 1間=6尺 |

| 1丈 | 約3,030mm | 約303cm | 1丈=10尺 |

※基準は建築用の「曲尺(かねじゃく)」です。

🗣【プチ雑学】

「尺」にはいくつか種類があり、「曲尺=建築用(30.3cm)」「鯨尺=和裁用(約38cm)」などが存在します。

「1寸って約3cm」と覚えておけば、小さな木材や部品の長さも感覚で掴めるようになります。「10寸で1尺」「6尺で1間」という構造も、ちょっと古風だけど合理的。

そして…この構造が、今でも現場で支持される理由につながってくるんです。

🧱 なぜ今でも大工さんは「寸法」を使うのか?

建築にぴったりな“モジュール”としての便利さ

寸・尺・間(けん)がいまだに使われる最大の理由は、「建築に最適化されたモジュール寸法」だからなんです。

特にポイントになるのが「1間=6尺=約182cm」という基本寸法。

これ、実はすごく絶妙なサイズ感なんです。

- 1間(けん)=6尺=1820mm(約182cm)

- 半間(はんげん)=3尺=910mm(約91cm)

このサイズ感が、畳・柱・棚・壁の設計にちょうどよくフィット。ベニヤ板や石膏ボードなど、現在の建材もこのサイズが基本です。

なんで“6尺=1間”?10尺じゃないの?

普通に考えると「10尺=1間」の方がキリがいいですよね。でも、実際には「6尺で1間」。

これには実用性と生活空間のちょうど良さが関係しています。

1尺=約30.3cmなので、6尺=約182cm。

このサイズ、実は日本人の平均身長+αくらいで、**「人が寝転べる長さ」**としてぴったり。

しかもこの1間(182cm)を基準に、畳のサイズ・天井の高さ・柱の間隔などがすべて設計されているんです。

昔の家に入ったとき、「なんか落ち着くな〜」と感じるのは、この間(ま)の感覚が身体に合ってるからかもしれません。

さらに、6という数字は偶数で割りやすいのも大きなポイント。

1間を半分にすれば3尺(約91cm)で、これがよくある柱の間隔=半間。

「1間・半間・1/3間」など、細かく分けやすいので、現場での設計・施工の効率がバツグンなんです。

🗣【小ネタ】

昔の大工は「一間に布団が一枚ちょうど入る」と覚えたそうです。

つまり、布団のサイズ感=間のサイズなんですね。理にかなってる!

📜 寸・尺の起源はいつから?

「寸・尺・間」などの尺貫法(しゃっかんほう)は、なんと弥生時代〜古墳時代に原型があったとも言われています。

ただし、今のように“1尺=約30.3cm”とキッチリ決まったのはもう少し後の話で、基準が整えられたのは奈良時代以降、律令制の時代です。

当時の日本は中国(唐)の文化を取り入れており、「尺」や「寸」などの単位も、唐の制度をモデルにしています。

さらに江戸時代になると、商業や建築が発展したことで、全国的に「曲尺(かねじゃく)」が建築・木工用の基準として定着していきます。

つまり、

🟨 ルーツ → 中国の制度(周・秦・漢)

🟩 日本での標準化 → 奈良時代以降

🟥 現場への普及 → 江戸時代から本格化

という流れです。

🤔「一間=182cm」は昔の人にとって大きすぎたのでは?

まさにそこ!鋭い指摘です。

たしかに江戸時代の平均身長は男性で約155〜160cm前後とされており、現代人よりずっと小柄でした。

なのに「1間=182cm」って、布団を敷いても余るじゃん!って感じますよね。

実はこれ、身長にぴったり合わせたわけではないんです。

この「間(けん)」のサイズは、生活空間としてのちょうど良さに基づいています。

- 布団を敷いて寝られる

- 2人すれ違える幅感

- 畳2枚分で1坪の面積になる

- 柱の間隔を等間隔にできる

つまり、人のサイズに合わせたというよりは、建物を合理的に構成するために選ばれたサイズなんですね。

🗣【余談ですが…】

平安〜江戸の頃の「一丈(いちじょう)」=10尺(約3m)が、ちょうど“背の高い武士の身長”とされていたそうです。

つまり、1丈=「でかい人ひとり分」くらいの感覚だったとか。

🏯 寸・尺の起源をたどる小話

古代中国から伝わった“身体基準”の単位

「寸」や「尺」という単位、じつはそのルーツをたどると、人間の身体のパーツに行き着きます。

- 1寸=親指の幅くらい

- 1尺=親指と人差し指を広げたときの両指先間の長さが由来(約15cm × 2=約30cm)。

- 1間=両手を左右にいっぱい広げた長さ(両手を広げた“間”)

つまり、定規なんてない時代には、自分の体がメジャーだったんですね。

これが、中国(殷〜周〜秦〜漢の時代)において「身体尺」として使われ始め、やがて制度として整備されていきました。

そして日本に伝わったのが、弥生〜古墳時代あたり。

正式に国家単位で使われるようになったのは、奈良時代の律令制においてです。

親指の幅って2㎝ぐらいじゃないの?

おおっ、鋭い!これを読んでいるあなた!その通りです!!

「1寸=親指の幅」ってよく言われるんですが、実際には“親指の長さ**”がルーツ”**という説のほうが有力です。

つまり、昔の「身体尺」としての“寸”は👇

🔸 1寸 ≒ 親指の長さ(付け根から先端)

🔸 それが約3cm前後 → 現代の「1寸=約30.3mm」につながる

❌ よくある誤解:「親指の幅が1寸」

実はこれ、語感やイメージが先行した俗説です。

現代人の親指の幅はたしかに1.5〜2cm程度しかないので、「幅が1寸(3.03cm)」だとちょっと無理がある。

一方、「親指の長さ(爪の先まで)」はだいたい3cm前後あるので、こちらのほうがしっくりくるんですよね。

実際に検索をしてみると 一寸は親指の幅 と記載されている情報も多々あるよう・・・

🔍「親指の幅=1寸」と言われるようになった理由(考察)

✅ 1. 現場での“ざっくり目安”として広まった説

- 昔の大工さんや職人のあいだで、「これ何寸くらい?」→「親指くらいだな、1寸くらいか」

- 実際には正確な長さじゃないけど、「指を使って測る文化」が根強かったため、“目安”として定着

- 親指の幅は目で見て、感覚でパッと判断しやすかった

つまり、現場の感覚測定として広まり、定着した俗説というわけです。

✅ 2. イラストや図解で「幅」として描かれた影響

- 教材・雑誌・解説書などで、親指の「幅」に1寸のスケールを当てて描かれたイメージが普及

- 特に“図解で分かる”系の本では、「幅=1寸」と描く方が視覚的にわかりやすかった

このせいで、「あっ、親指の幅が1寸なのね」と誤解されやすくなった。

✅ 3. 会話の中で「指の幅≒1寸」として使われやすかった

- 実際の会話で「それ親指幅くらいだね」→「1寸くらいか〜」

- このようなラフなやりとりが積み重なり、やがて**“親指の幅=1寸”という俗説**に

🧠【まとめると】

「親指の幅=1寸」は、もともと現場での“目分量”や“たとえ話”として使われたラフな表現が、後世に誤って伝わっていったものと考えられます。

日本で独自進化!江戸の大工文化が育てた「曲尺」

日本で建築や木工の現場に「寸・尺」が根づいたのは、なんといっても江戸時代以降。

この時代、大工や職人の数が爆発的に増え、町屋や蔵、長屋などが全国に広がります。

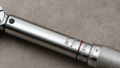

この頃使われ始めたのが、今の建築でも標準になっている「曲尺(かねじゃく)=約30.3cm」です。

なぜこの長さが選ばれたかというと、

- 柱と柱の間を等間隔に取るのに便利

- 間(ま)を美しく整えられる

- 寸法を暗算しやすい(6尺で1間、10寸で1尺)

という作業効率と見た目のバランスが非常に良かったから。

それまで各地でバラバラだった「1尺の長さ」も、この頃には「曲尺=30.3cm」に統一されていきました。

🪚【余談】「かねじゃく」はL字型の差し金(さしがね)に多い規格。

もう一つの「鯨尺(くじらじゃく)」は約38cmで、これは和裁用。

着物職人の世界では「鯨尺こそ本尺」なんて言い方もあります。

👘 なぜ和裁は「鯨尺」?寸法が違う理由とは?

DIYや建築で使われる「尺」は、1尺=約30.3cm(曲尺・かねじゃく)が標準。

ですが、**着物づくり(和裁)の世界では、これとは異なる“鯨尺(くじらじゃく)”**という単位が使われています。

🔸 鯨尺とは?どのくらい違うの?

鯨尺は、1尺あたり約37.9cm。

つまり、建築用の曲尺(30.3cm)と比べて、7〜8cmも長いんです。

| 尺の種類 | 長さ(cm) | 用途 |

|---|---|---|

| 曲尺(かねじゃく) | 約30.3cm | 建築・木工・DIYなど |

| 鯨尺(くじらじゃく) | 約37.9cm | 和裁・着物仕立て用 |

🔸 なぜ着物には“長めの鯨尺”を使うのか?

これは大きく分けて、2つの理由があります。

✅ 1. 布地の「反物(たんもの)」に合わせた設計だから

着物に使われる反物は、幅や長さに独自の規格があり、これに合わせて寸法を決める必要がありました。

反物1反の長さが13〜15m前後あり、それを適度な割合で分けたのが鯨尺の1尺。

つまり、布地の都合に合わせて発展した単位なんです。

✅ 2. 和服文化は“身体寸法”ではなく“布の使い方”が基準

洋服は「体のサイズ」に合わせて立体的に縫いますが、

和服は「布をどう折って・巻いて・重ねるか」という考え方。

そのため、布幅・布長に最適化された寸法=鯨尺が使いやすかったんですね。

🧠【豆知識】

鯨尺の“鯨”は、文字通り「鯨のヒゲ」を使った定規があったからとも言われています。

軽くてしなる“ヒゲ尺”は、布地の上でも扱いやすく、和裁には最適だったそうですよ!

🔸 鯨尺を知らないと起こる“あるあるミス”

ホームセンターで「1尺3寸」と表示された木材を見て、

「約49cmくらいかな〜」と鯨尺で計算すると、実際は約39cmという大きなズレに!

DIYやリノベの現場では「曲尺(建築用)」が基本。

和裁や着物の寸法だけが「鯨尺」なので、場面に応じて尺の種類を意識することが大切です。

🧚♂️ 一寸法師ってどのくらい小さいの?

一寸法師=1寸=約3cm。つまり親指サイズ!

- 針の刀を持って旅に出る

- 小さくても一人前の“法師”

- 「一寸」=ちゃんと“測れる”存在

📏 寸・尺はただの単位じゃなく、「人のスケール感」を表す文化でもあるんです。

🛠 DIYでどう使う?尺モジュールの活かし方

910mm=1間の半分の秘密

DIY建材の多くが「尺モジュール」基準。

- 1間=1820mm

- 半間=910mm

ベニヤ板・石膏ボード・棚板などもこのサイズ。これを基準にすると、材料のカットが最小限で済む!

古い図面や材料に出てくる寸法の読み方

| 表記 | 換算 | 備考 |

|---|---|---|

| 2間 | 3640mm | 壁の横幅 |

| 3尺 | 909mm | 半間に近い |

| 1尺5寸 | 約454.5mm | 床高の目安など |

リノベや古民家DIYではよく出てくる。これが読めれば一人前!

メートル派にも便利!換算アプリ・早見表のすすめ

スマホアプリや換算表があるから大丈夫。

- 尺貫法長さ単位変換換算(アプリ)

- 寸尺印刷用早見表 (PDFファイル)

Amazonで買えるおすすめ曲尺(かねじゃく)、寸尺定規など

シンワ測定(Shinwa Sokutei) 竹製ものさし かね1尺 71897

シンワ測定(Shinwa Sokutei) 曲尺小型 平 ステン 30×15cm 裏面角目 12114

これ普通の㎝です。

新潟精機 SK 日本製 カーペンターミニ 快段目盛 15cm CM-15KD

🧭 まとめ|「寸尺文化」は古いようで実は理にかなっている

- 建築にピッタリなモジュール

- 材料と設計がシンプルに

- DIYでも使いやすい

- 古い図面が読めるようになる

覚え方と活用シーンまとめ

| 単位 | 覚え方 | 長さ |

|---|---|---|

| 寸 | 親指の長さ | 約3cm |

| 尺 | 定規1本 | 約30cm |

| 半間 | ベニヤ板の幅 | 約91cm |

| 1間 | ベニヤ板の長さ | 約182cm |

🧰 寸尺って、古くさそうで、実はすごく“使える”ヤツでした。

ちょっとした雑学や知識として持っておくだけでも、DIYがもっと楽しく、快適になりますよ!