「万力(バイス)」という工具、聞いたことはあっても、実際に触ったことがある人は意外と少ないかもしれません。木工や金属加工の現場では当たり前のように使われていますが、DIY初心者にとっては「大きくて重そう」「どうやって使うの?」と少し距離を感じる道具でもあります。

さらに、似たような道具として「クランプ」があります。「あれ、クランプと万力って何が違うの?」と迷った経験がある人も多いでしょう。実はこの違いを知るだけで、作業の効率や仕上がりがグンと変わります。

本記事では、「万力とは何か」から始まり、種類・歴史・正しい使い方・活用例、そしてクランプとの違いまでをやさしく解説します。さらに、小型で可愛い見た目なのに頼れる「じゃこ万力」にも注目。木工や趣味のDIY、バイクや車いじりにも役立つ万力の魅力をたっぷり紹介します。

読んだあとには、きっと「やっぱり万力って便利そう!」「1台持っておきたいな」と思えるはずです。では、さっそく基本から見ていきましょう。

万力とは?まずは基本から

万力の役割と用途

万力(まんりき/英語では Vise)は、材料をしっかり固定して作業をしやすくするための工具です。工作台や机に取り付けて使うものが多く、木材や金属、プラスチックなど、様々な素材をガッチリと挟み込めます。

最大の特徴は強い固定力。両手を自由に使えるようになるので、ノコギリでの切断やヤスリがけ、ドリルでの穴あけ、さらには溶接など、力や精度が必要な作業で威力を発揮します。

DIYを始めたばかりの頃は、材料を手で押さえながら作業してしまいがちですが、それでは材料が動いてしまったり、刃物が滑ってケガをする危険があります。万力を使えば、安全性と作業効率が一気にアップします。

万力とクランプの違いをざっくり解説

「じゃあクランプでも固定できるし、わざわざ万力を買わなくてもいいんじゃない?」

そう思う人も多いですが、実は構造と得意分野が違うんです。

- クランプは、主に「材料同士を一時的に押さえつける」ための工具。例えば、接着剤が乾くまで木材を固定する…といった使い方が得意です。持ち運びがしやすく、作業場所を選びません。

- 万力は、工作台などにしっかり固定して使うのが基本。クランク(ハンドル)を回して大きな力をかけられるため、重い金属や硬い木材も安定して保持できます。

簡単に言うと、クランプは「仮止めの達人」、万力は「ガッチリ固定の番長」。どちらも便利ですが、用途が違うので、両方持っていると作業の幅が広がります。

「じゃこ万力」って何?小型万力の特徴

「じゃこ万力」とは、手のひらサイズの小型万力のこと。小魚の「じゃこ」みたいに小さいから、そう呼ばれています。

作業台にがっしり据え付ける大型万力と違い、軽くてコンパクト。机の端にクランプ式で取り付けるタイプが多く、模型制作や細かいパーツ加工、電子工作などの精密作業に向いています。

見た目がかわいくても、固定力は十分。特に、狭いスペースでの作業や、持ち運びながらの作業に最適です。DIYデビューの最初の1台としてもおすすめです。

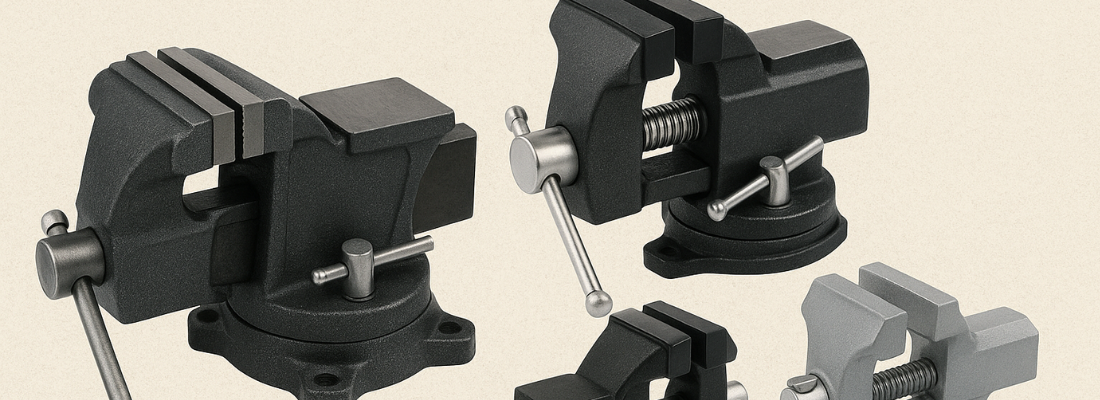

万力の種類と特徴

ベンチバイス(作業台固定型)

最もポピュラーな万力が、このベンチバイス。工作台や机にがっしりと固定して使うタイプで、鉄製の本体と回転式のハンドルを備えています。

金属加工から木工、DIY全般まで幅広く対応でき、挟み込み幅も広め。大型のものなら太いパイプや長い木材もガッチリ掴みます。

向いている用途:木工DIY全般、金属の切断・穴あけ、バイク部品の加工、溶接作業など。

メリット:固定力が強く、作業の安定感が抜群。

注意点:設置場所がほぼ固定されるため、持ち運びには不向き。

パイプバイス(金属パイプ固定用)

名前の通り、丸いパイプを固定するための専用万力です。配管工事や金属パイプの加工に欠かせません。

V字や円形の溝が付いたアゴ部分で、パイプをしっかり挟み込みます。ハンドルを回すだけで、滑りやすい金属パイプもズレずに固定できます。

向いている用途:水道配管、バイクのマフラー加工、金属パイプの切断やネジ切り。

メリット:丸い形状の固定に特化しており、作業効率が高い。

注意点:平板や角材には不向き。

マシンバイス(精密加工向け)

ボール盤やフライス盤などの工作機械に取り付けて使う、小型で精密な万力です。高精度な穴あけや削り作業に向いており、アゴの平行度や剛性が高いのが特徴。

サイズも様々で、小型モデルなら卓上ボール盤に、大型モデルなら業務用機械にも取り付けられます。

向いている用途:精密穴あけ、金属部品の加工、機械加工全般。

メリット:ズレや歪みがなく、高精度の加工が可能。

注意点:単体では使いにくく、基本は工作機械とセットで使用。

ハンドバイス(持ち運び型)

手で持って使う小型の万力。名前の通り「手持ちバイス」とも呼ばれ、細かいパーツを短時間だけ固定したいときに便利です。

軽量で持ち運びが楽なので、屋外や現場でのちょっとした作業にも向いています。

向いている用途:小物加工、模型製作、細かい研磨作業。

メリット:設置不要で気軽に使える。

注意点:固定力は据え置き型に比べて弱め。

その他特殊な万力(回転式・傾斜式など)

最近は、アゴ部分が回転したり、傾けられる多機能タイプも登場しています。

回転式は、材料の向きを変えながら固定できるので、複雑な形状の加工に便利。傾斜式は、斜め方向からの加工や研磨がしやすくなります。

向いている用途:特殊加工、曲面加工、角度を変えながらの作業。

メリット:1台で多用途に対応できる。

注意点:構造が複雑なぶん価格はやや高め。

万力の歴史と進化

万力の起源と昔の職人道具

万力の歴史は、古代ローマ時代までさかのぼります。

当時の職人たちは、木の棒やくさびを使って材料を固定していましたが、それだけでは強く挟むことができず、作業中にズレてしまうこともしばしば。

そこで登場したのが、金属製のネジ機構を使った固定具です。これが、現在の万力の原型と言われています。

中世ヨーロッパでは、鍛冶屋や木工職人がこの固定具を改良し、より強力に材料を挟めるようになりました。大きな作業台に据え付けられた頑丈な万力は、鉄の加工や船の建造など、大規模な仕事にも使われていました。

日本での普及と木工・金属加工の発展

日本に万力が広まったのは、明治時代の西洋技術導入期です。

それまでは、大工や木工職人は**「締め木」や「くさび」**といった木製の固定具を使っていましたが、西洋式の鉄製万力はその強力な固定力でたちまち注目されました。

特に、明治後期〜昭和初期には、金属加工や精密機械製作の分野で万力が欠かせない工具となります。工業高校の実習や町工場では、机にずらりと並んだ万力が当たり前の風景になっていきました。

現代の進化(軽量化・多機能化)

現代の万力は、従来の「重くて大きい鉄製」から進化し、軽量なアルミ製や樹脂製、小型で持ち運びやすいモデルも登場しています。

さらに、回転式や傾斜式、多機能バイスといった、作業の幅を広げるモデルも増えています。

また、趣味のDIYやホビー用として「じゃこ万力」のような小型モデルが人気。机の端に簡単に取り付けられ、模型作りや電子工作にも最適です。

一方で、プロの現場では、頑丈な鋳鉄製や精密機械用の高精度バイスが今も活躍しています。

万力は時代とともに形を変えながら、「材料をしっかり固定する」という本質的な役割は変わらず、今日まで受け継がれてきたのです。

万力の正しい使い方

まずは設置と初期チェック

ベンチバイスは土台が命です。グラつく台にいくら良い万力を付けても、固定力は半減します。作業台の天板はできれば厚み30mm以上、裏側に当て板(補強板)を噛ませて、ボルトとナットでしっかり締結。クランプ式の場合も同様で、机の角が丸すぎたり柔らかすぎると滑るので、合板などの当て板で平面を出してから取り付けると安定します。

取り付け方向は、ハンドルを回す動線と作業の向きが被らない位置が理想。ハンドルの左右に障害物があると、最後のひと締めが甘くなります。回転台付きなら、ロックレバーを確実に締め、「回すときはロック解除→向きを決める→再ロック」を癖にしておくと、作業中のズレを防げます。

アゴ(口金)の平行も確認しておきましょう。全閉位置で上端同士がきちんと揃っていればOK。ずれていると、薄板を咥えたときに端面だけが潰れます。ネジ機構は金属粉や木屑を嫌うので、作業前に軽くブラシで掃除し、スピンドルのねじ部には薄くグリス、スライド面には防錆オイルを薄く。これだけで寿命が変わります。

材料の当て方と力のかけ方

万力は「面で押さえる」ほど強く、そして優しく固定できます。板材や角材はアゴに対して平行・直角を意識し、材料がアゴの片側だけに当たる「片押さえ」を避けます。薄板はアゴの上端だけで挟むと曲がりやすいので、**当て板(角材やアルミフラットバー)**を材料の両側に添えてから締めると、面圧が広がり、痕も付きにくくなります。

力加減の目安は、「ハンドルを片手で回して止まるところから、さらに1/8〜1/4回転」。硬い金属や重切削ならもう少し締めますが、延長パイプでハンドルを“てこ増し”するのは基本NG。ネジ山や可動部を痛めます。締め切る前に、材料を軽く叩いて“座らせる”と、密着してさらに安定します(ハンマーは材料に合わせて木槌やプラハンで)。

キズや潰れを防ぐ「ソフトジョー」活用

アゴの刻みはグリップ力のために必要ですが、仕上げ面ややわらかい素材にはキズの元。そこで軟質材の当てもの=ソフトジョーを使います。手軽なのはゴム板や革、厚紙。より確実に行くなら、アルミのL形材を磁石で着脱できる自作ソフトジョーが便利です。木工なら端材のヒノキやラワンでもOK。パイプなどの丸物にはV字溝付きの当て金があると滑りが段違い。なければ木片にノコでV溝を切って簡易版を作っても十分役に立ちます。

形状別の正しい固定

平板や角材はアゴと平行に、できるだけ奥まで咥えるのが基本です。アゴ先端だけで咥える「ツノ押さえ」は、少しの横力でズレたり、アゴのガタを生みます。丸棒やパイプは、素の刻みだけだと滑るので、パイプ用ジョー(刻み深め)やVブロックを併用。薄くて長い材料は、真ん中だけ挟むとビビるので、もう一つクランプを端側で補助して振動を抑えると切削が安定します。

じゃこ万力のような**小型バイスは「小物を狙い撃ち」**です。模型の真鍮線、電子工作の基板、小さな木片など、片手作業で保持が難しい対象に抜群。軽く締めて向きをくるくる変えながら作業、というのが小型の流儀。大きな力が必要な場面は、無理せず据え置き型にバトンタッチしましょう。

用途別のコツ(切断・ヤスリ・穴あけ・接着)

ノコで切るときは、刃の進行方向に対して材料が押されてもズレない向きで固定します。たとえば手ノコは押しで切るタイプが多いので、押した方向に台とアゴが“壁”になるように。ヤスリは横力がかかるため、材料の背後(引く方向)に当て板か、万力のアゴより高い位置に材料の芯が来ないよう低めに咥えてブレを減らします。

穴あけは注意が多い項目です。手持ちドリル+万力の組み合わせでは、貫通時にバリとともに“ガクッ”と食い込むことがあるので、下に“捨て板”を敷くのが鉄則。金属ならアルミや合板の当て板を一枚。ボール盤を使えるなら、マシンバイスで平行出し→ボルトでテーブル固定が最も安全確実です。手持ちで穴あけする場合は、ドリルの押し出し線と材料の中心が一直線になるよう、身体ごと正対し、途中で止めずに一定速度で抜けまで通すと穴が真円に近づきます。

接着やエポキシ硬化の保持目的で万力を使う場合、締め過ぎは禁物。樹脂が押し出されて接着層が痩せたり、部材がたわみます。軽い締め付けで位置決めし、必要なら補助のクランプで均等に圧を配るのがコツです。ここは**「万力=番長、クランプ=中間管理職」**で併用が上手い人の勝ち。

失敗しやすいポイントとリカバリー

よくあるのは、材料が少しずつズレて仕上がり寸法が狂うパターン。原因は接触面の粉・油・サビです。挟む前にウエスでひと拭き、必要ならパーツクリーナーで脱脂してから。キズが付いた場合は、次回からソフトジョー+面当てで再発防止。薄板が“バナナ曲がり”になったら、当て板で全体を挟んで平面を作ってから軽く締め直し、曲がり方向と逆側を少しだけ追い込むと戻しやすいです。

安全上の注意(ここは鉄の掟)

ハンドルは回す道具、叩く道具ではありません。ハンマーで叩いて増し締めは絶対ダメ。延長棒も原則禁止です。切粉が飛ぶ作業は保護メガネ必須。手袋は巻き込む恐れのある回転工具使用時は外し、手仕上げのバリ取りではOKというふうに作業に合わせて使い分けます。アゴを閉じるときに指を挟みがちなので、目線を落として確認しながらゆっくり閉める習慣を。作業を離れるときはハンドルを水平に残さず、全閉または軽く開いた状態にして、引っ掛け事故を防ぎます。

メンテと調整で“買ったときより良い万力”に

作業後は、アゴとスピンドルの粉をブラシで落とし、軽くオイル。可動部のガタが気になってきたら、ガイドの調整ネジ(ギブ)が付いている機種なら“ガタが消える直前”まで締めて調整します。ノコで切り粉を飛ばすクセが付くとスッキリ保てますし、マグネット付きトレーを近くに置くと、ソフトジョーや小ねじの紛失も防げます。刻みが摩耗したアゴは交換パーツが出ていることが多いので、思い切ってリフレッシュするとグリップが戻ります。

木工DIYでの活用(修正版)

木工は一見、万力がなくても作業できそうに思えますが、実際に使ってみると手放せなくなります。

例えば棚板の切断。材料を手で押さえてノコギリを引くと、どうしてもガタついて刃が曲がりやすいですが、万力でしっかり固定すれば、まっすぐ切れる確率がぐんと上がります。

また、角材に穴をあける時も、ブレずに狙った位置へドリルを入れられるため、仕上がりがきれい。接着剤を塗った板を当て板ごと固定しておけば、乾燥中にズレる心配もありません。

ちなみに、木工ではクランプと万力をうまく使い分けることで、さらに作業効率がアップします。クランプの種類や使い方については、別記事の

で詳しく紹介しているので、あわせて読むと理解が深まります。

細工物や彫刻では、じゃこ万力が活躍します。小さな木片を挟んで彫刻刀を使えば、両手が自由になり、ケガのリスクも減少。作業スピードも上がります。

バイク・車整備での活用

バイクや車のメンテでは、金属パーツの固定が多く、万力は大活躍します。

例えばバイクのステーを加工する場合、金属板を万力に咥えてから曲げ加工をすると、力をしっかり加えられて正確な角度に仕上げられます。マフラーやハンドルバーなどの丸物も、パイプバイスやV溝付きジョーを使えばズレずに固定可能。

さらに、固着したボルトやナットを外す際も、対象を万力に固定しておけば両手で工具を使えるため、無理な姿勢で力をかける必要がありません。特に細かいパーツの磨きや塗装前の下処理では、じゃこ万力が便利。パーツを掴んだまま向きを変えながら作業できるのは、小型ならではの強みです。

金属加工や溶接時の活用

金属を切る、削る、穴をあけるといった作業では、材料のブレが仕上がりに直結します。ベンチバイスでがっちり固定すれば、ヤスリ掛けも一定方向に力をかけられ、平滑な面を出しやすくなります。

溶接では、材料が微妙に動くだけで位置がずれてしまいますが、万力で挟めばピタッと位置決め可能。特に直角ジョーを使えば、L字に組んだ金属も正確に固定できます。

また、磨きや研磨作業では、手に伝わる振動や熱を抑えられるので、長時間の作業でも疲れにくいという利点があります。

趣味・クラフト(模型制作など)での活用

プラモデルやガレージキットなどの制作では、小さなパーツを手で持ちながら作業すると、切削時に刃がブレたり、細部が欠けたりしがちです。

じゃこ万力にソフトジョーを付けてパーツを挟めば、キズを防ぎつつしっかり固定。塗装時には、パーツを咥えたまま角度を変えられるため、均一に塗料を吹き付けやすくなります。

レザークラフトやアクセサリー作りでも、細かい穴あけやカシメ作業の際に万力があれば、両手を使って正確な作業が可能に。DIY以外のハンドメイド分野でも、万力は意外なほど役立ちます。

初心者向けおすすめ万力と選び方

SK11 ホビーバイス(V-2N)口の開き 40mm

小物加工や模型製作に最適な、じゃこ万力タイプの小型バイス。口幅は40mmとコンパクトですが、精密部品や細かいパーツの保持に向いており、電子工作やレザークラフトなどの趣味作業にもぴったり。クランプ式で机の端に簡単に固定でき、作業後の取り外しもスムーズです。

おすすめポイント:

- 小物・精密作業専用の軽量モデル

- 机の端に簡単固定できるクランプ式

- ソフトジョーを併用すれば傷防止も可能

GOODRIG ベンチバイス 卓上万力 360度回転 テーブルリードバイス

こちらは軽量で設置しやすい、360度回転式のベンチバイス。テーブルの縁にクランプで簡単に取り付けられ、木工から軽金属加工、模型製作まで幅広く対応します。バイス本体を全方向に回せるので、角度を変えながらの作業や、狭い作業スペースでも快適。

おすすめポイント:

- クランプ式で机を傷つけず簡単に着脱可能

- 360度回転で角度調整が自由自在

- 模型や精密作業にも向く扱いやすさ

三共コーポレーション trad ホームバイス 90mm(THV-90)

作業台や机にがっしり固定できる、王道タイプのベンチバイス。アゴ幅90mmで、木材から金属パーツまで幅広く対応可能です。鉄製で剛性があり、DIYはもちろん簡単な金属加工にも安心。回転台付きなので、作業中に材料の向きを変えたい時も便利です。

おすすめポイント:

- 初めての据え置き型バイスとして十分な固定力

- 回転式で作業姿勢を変えやすい

- 金属加工やバイク整備にも対応できる頑丈さ

選び方の目安

- 木工や金属、バイク整備まで幅広く使いたい → 三共コーポレーション trad ホームバイス 90mm

- 設置や角度調整を自由にしたい/作業台が限られている → GOODRIG 360度回転テーブルリードバイス

- 模型やクラフト、小物加工が中心 → SK11 ホビーバイス(V-2N)

まとめ|万力を味方にすればDIYがもっと楽しくなる

万力は、ただの「材料を挟む道具」ではありません。

正しい選び方と使い方を知れば、作業の精度・安全性・効率が一気に上がる、まさにDIYの相棒です。

特に今回紹介したように、据え置き型・回転式・小型じゃこ万力など、タイプによって得意分野が異なります。木工や金属加工、バイク整備、模型製作…どんなジャンルでも、作業中に材料がズレない安心感は格別。

さらに、クランプとの違いを理解して使い分ければ、仮止めから本締めまでスムーズに行えます。作業時間の短縮はもちろん、仕上がりの美しさにも直結します。

もしまだ万力を持っていないなら、まずは自分の作業スタイルに合った1台を選んでみましょう。今回紹介した3モデルはすべてAmazonで今すぐ購入可能で、初心者でも扱いやすく、長く使える信頼のある製品です。

万力が1台あるだけで、DIYはもっと楽に、もっと楽しく、そしてもっと安全になります。

あなたの作業台にも“頼れる相棒”を迎え入れてみませんか?