「丸ノコ?…あれは怖すぎて無理!」

はじめてDIYをやるとき、友達や嫁さんが口をそろえて言うセリフです。

確かに、あの「ブオーン!」というモーター音と、高速で回転する刃。まるで映画に出てくる危険な道具みたいで、正直ちょっとビビりますよね。

僕も初めてスイッチを入れたときは、心臓がドキッと跳ねました。

「え、これ…ほんとに俺が使って大丈夫なの?」と。

隣で見ていた嫁さんには「手、飛ばさないでよ!」なんて冗談半分に言われ、余計に緊張したのを覚えています(笑)。

でも大丈夫。丸ノコにはちゃんと安全装置がついていて、正しい使い方を知れば怖くありません。

むしろ慣れてくると、「え、今までジグソーで頑張ってたのって何だったの?」と思うくらい、まっすぐ・スパッと気持ちよく切れるんです。

最近は女性DIYerの方からも「思ってたより扱いやすかった」「軽いモデルなら私でも楽々」という声をよく聞きます。

静音性が高く、手の小さい人でも握りやすいデザインの丸ノコもあるので、“丸鋸女子”だって全然アリなんです。

さらに、プロ向けの本格派モデルに目を向ければ、精度やパワーが段違い。

もちろん初心者がいきなり手を出す必要はありませんが、「DIYをもっと極めたい」「家具をしっかり作りたい」という人には憧れの存在です。

この記事では、

- 丸ノコの歴史と種類

- キックバックや跳ね返りの仕組みと防止機能

- 初心者や女性でも安心して使えるポイント

- プロ向けと初心者向けの違い

- 実際に僕が体験した「怖かったけど慣れた話」

を交えながら、親しみやすく解説していきます。

最後まで読めば、「丸ノコは怖いもの」から「便利なDIYの相棒」へとイメージが変わるはずですよ。

丸ノコの基本と歴史

丸ノコってどんな工具?

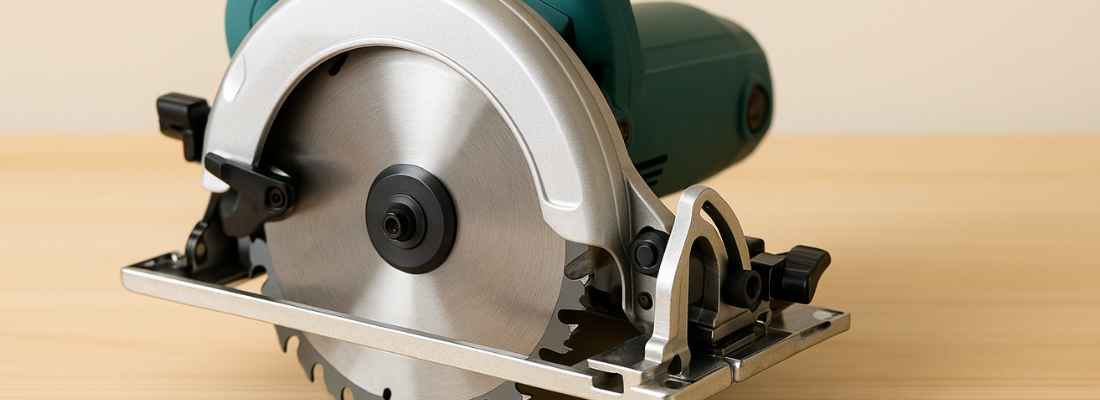

「丸ノコ」とは、丸い刃(チップソー)が高速回転して木材や合板をまっすぐ切断する電動工具のことです。

一見シンプルですが、実はDIYでもプロの現場でも欠かせない存在。まっすぐで正確なカットができるのが最大の特徴です。

ジグソーのように曲線は苦手ですが、「棚板をピシッと一直線に切りたい」「柱を同じ長さに揃えたい」といったシーンでは丸ノコが圧倒的に活躍します。

なんで「丸ノコ」って呼ばれるの?

名前の由来はシンプルで、**「丸い刃(=円形のノコギリ)」だから“丸ノコ”**です。

英語の「circular saw(サーキュラーソー)」を直訳しても「円形鋸」。つまり、形そのままが名前になったというわけですね。

ただし、日本の大工さんの間にはちょっと面白い説も残っています。

それは「丸ノコ」という呼び方が、最初は職人の隠語のようなものだったという説です。

昔はまだ一般家庭に電動工具が普及していなかった時代、現場で大工さんたちが「円鋸(えんのこ)」と呼んでいたものが、徐々に崩れて「丸ノコ」になったとも言われています。

要は、仲間内でしか通じない“職人言葉”から広まった、というわけです。

今では当たり前に使われる「丸ノコ」という言葉も、実は現場の職人たちの会話から自然に広がっていったんですね。

だからこそ、工具に詳しくない人でも「丸ノコ」と聞けば「あぁ、あの丸い刃のやつね」とすぐイメージできるようになったのでしょう。

丸ノコの歴史

丸ノコのルーツは19世紀初頭、イギリスやアメリカの製材所で使われた大型の円形鋸だと言われています。

当時は巨大な水車や蒸気機関で刃を回していました。今のポータブルな電動丸ノコとはまったく別物で、まさに“工場の機械”という存在でした。

家庭用に持ち込めるほどコンパクトになったのは20世紀に入ってから。

日本では戦後の高度経済成長期に普及し始め、「大工さんの必需品」として定着しました。

今ではDIYブームや女性ユーザーの増加にあわせて、

- 軽量化されたモデル

- コードレスで静かなモデル

- 安全装置が充実した初心者向けモデル

など、ユーザー層に合わせた多彩な丸ノコが登場しています。

丸ノコの種類と特徴

携帯丸ノコ(ハンドタイプ)

もっとも一般的で、ホームセンターでもよく見かけるのがこのタイプ。

片手で持てるサイズで、板材や合板を直線にスパッと切れるのが魅力です。

僕が最初に買ったのもこのタイプでした。

持ち上げた瞬間、「意外と軽いじゃん!」と思ったけど、いざスイッチを入れると「おおっ…!」と手に響く振動にびっくり。

でも使っていくうちに「材料をしっかり押さえれば安定するんだ」と気づいて、そこから怖さが減っていきました。

女性DIYerにも扱いやすいモデルが多く、最近はグリップが細めで手の小さい人でも握りやすい設計のものも出ています。

卓上丸ノコ(スライド丸ノコ)

DIYで家具や棚を作りたい人に人気なのが「卓上丸ノコ」。

台に材料を置き、刃を下ろして切断するタイプです。

これのメリットは何といっても「精度」。

直角や斜めのカットが正確にできるので、棚板の組み立てや額縁作りなどで大活躍します。

僕も一度借りて使ったとき、「あ、これ反則級に便利だ…」と感じました。

まっすぐ切るのに苦労していた板材が、一発でジャストサイズに切れるんです。

ただし本体は大きめで、置き場所が必要。作業スペースに余裕がある人向けです。

電源あり/コードレスの違い

昔はコード式が主流でしたが、最近はバッテリー式のコードレス丸ノコも増えてきました。

- コード式:パワーが安定していて、長時間の作業に向く

- コードレス:取り回しが楽で、外でも使える。女性にも人気

僕は引っ越し先の庭でちょっとした木工をやることが多いので、結局コードレスを選びました。

コンセントを探さなくていいのは、本当にストレスが減ります。

静かな丸ノコってあるの?

「丸ノコ=うるさい」というイメージを持つ人は多いです。

確かに、木を切るときの「ギャーン!」という音はなかなかの迫力。

でも最近は静音タイプの刃や、モーター音が抑えられたモデルも出てきています。

僕の知り合いの女性DIYerは、「アパートだから音が気になって…」と静音モデルを選び、夜でも安心してちょっとしたカット作業ができたそうです。

もちろん無音ではありませんが、選び方次第で「ご近所に気をつかうレベル」から「まあまあ許容できる音」へと変わります。

丸ノコは切りくずがすごい!

そしてもうひとつ忘れちゃいけないのが、切りくず問題。

丸ノコは木材を一気に削り取るので、とにかく切りくずが大量に飛び散ります。

初めて使ったとき、僕の作業場はまるで「木の粉の嵐」。

気づいたら髪の毛や鼻の中までおがくずまみれになっていて、「あれ?日焼けした?」ってくらい顔が茶色くなってました(笑)。

最近のモデルには切りくずを集めるダストバッグが付いていたり、掃除機を接続できるタイプもあります。

ただし完全にゼロにはならないので、ゴーグル・マスクは必須アイテムです。

安全装置と危険性の理解

キックバックとは?仕組みと防止機能

丸ノコを使う上で一番よく耳にする危険が「キックバック」。

これは刃が材料に食い込みすぎたり、木が閉じて刃を挟み込んだときに、工具が急に逆方向へ跳ね返る現象のことです。

僕も初めて体験したときは心臓が止まるかと思いました。

板を切っていたら「ガッ!」と音がして、一瞬でノコが持ち上がったんです。幸いしっかり両手で持っていたのでケガはしませんでしたが、「これが噂のキックバックか…!」と震えました。

最近の丸ノコにはこのキックバックを防ぐために、いくつかの仕組みが備わっています。

- スプリッタ(割刃)

丸ノコの刃のすぐ後ろに取り付けられた、薄い金属の板。

切断したあとの溝にスッと入り込み、切った材がまた閉じて刃を挟み込むのを防いでくれます。

いわば「刃のあとを追いかけて、道をキープしてくれるガードマン」。

これがあるおかげで、木材がバチンと閉じてキックバックするリスクが減るんです。 - キックバック防止クラッチ

急な負荷で刃が止まる仕組み。

材料に噛み込んでも、工具全体が跳ね飛ぶ前に力を逃してくれます。

この2つがあるとないとでは安心感がまるで違います。

「プロ用っぽい機能だな」と思うかもしれませんが、最近は初心者向けモデルにも搭載されているので、選ぶときはぜひチェックしておきたいポイントです。

丸ノコの安全装置いろいろ

昔の丸ノコはシンプルすぎて、正直ちょっと危険でした。

でも今は安全装置が当たり前になっています。

- ブレードカバー(安全ガード)

刃の周りを覆っていて、材料に当たる瞬間だけ開く仕組み。

これがなかったら…想像したくもないですよね。 - ソフトスタート機能

スイッチを入れた瞬間に「ギュイーン!」と全力回転するのではなく、ゆっくり立ち上がる機能。

初心者にはありがたい“優しいスタート”です。 - 電動ブレーキ

スイッチを離すとすぐに刃が止まる機能。

これがないと、刃がしばらく回り続けてヒヤヒヤします。

僕が嫁さんに「これなら私でも安心かも」と言われたのも、この安全機能を説明したときでした。

跳ね返りと煙の原因

もうひとつ初心者がびっくりするのが「跳ね返り」と「煙」。

- 跳ね返りは、材料をしっかり固定していないと起こりやすいです。板がガタガタ動いて、刃に引っ張られるんですね。

- 煙は、実は「刃の切れ味が落ちている」「押し付けすぎている」「回転数が合っていない」などが原因。

僕も一度、押し付けすぎて木材から煙がモクモク…。

慌てて水を用意しましたが、冷静に考えれば「刃を変えるか、力を抜けばよかったんだ」と後で気づきました(笑)。

つまり、煙=「そろそろ刃を休ませて」というサインなんです。

手袋はしない!意外と大事な安全ルール

ここで初心者が勘違いしやすいのが**「手袋をした方が安全じゃない?」という発想。

実は逆で、丸ノコ作業時に手袋をすると布が刃に巻き込まれる危険**があります。

もし巻き込まれたら、一瞬で手を持っていかれるリスクも…。

そのため、丸ノコを使うときは基本は素手。

代わりに ゴーグルとマスクは必須 で、切りくずや粉じんから目や呼吸を守ることを優先しましょう。

初心者でもできる丸ノコの使い方

材料の固定と作業環境の整え方

丸ノコで一番大事なのは「材料をしっかり固定すること」。

板をそのまま床に置いて切ろうとすると、動いて跳ね返ったり、刃が詰まって危険です。

僕も最初は適当にイスの上で切ろうとして、ガタガタ揺れて大失敗。

結局、ちゃんと作業台とクランプを使ったら「なんだ、こんなに安定するのか」と安心感が段違いでした。

初心者こそ、作業台+クランプをそろえると安全性が一気に上がります。

正しい姿勢と刃の当て方

丸ノコを持つときは「両手でしっかり握る」のが基本。

右手でスイッチ、左手で補助ハンドルを持ち、腕と体でしっかり支えます。

女性や力の弱い人でも、両手で支えれば本体の重さを分散できるのでグッと安定。

無理に力を入れる必要はなく、**「押し付ける」より「進ませてあげる」**感覚で使うとスムーズに切れます。

切り始め・切り終わりのコツ

初心者がつまずきやすいのが、切り始めと切り終わり。

- 切り始めは、刃が材料に当たる前にしっかり回転を安定させること。

- 切り終わりは、最後の一瞬で力を抜かず、同じペースで切り抜けること。

僕は最初、切り終わりで気を抜いて刃がバチンと跳ねて焦ったことがあります。

最後まで油断せずに切り抜ければ、仕上がりもきれいで安全です。

女性や非力な人でも使いやすい工夫

「丸ノコって腕力が必要そう」と思う人も多いですが、実はコツ次第。

- 軽量モデルを選ぶ → 最近は2kg台のコンパクト丸ノコもあり、女性DIYerに人気

- 細めのグリップ → 手の小さい人でも握りやすく、疲れにくい

- コードレス → コンセントの位置を気にせず、体勢が楽

僕の知り合いの“丸鋸女子”は、軽量コードレスを選んで「これなら私でも楽勝!」と笑っていました。

安全装置がしっかりついたモデルを選べば、不安もかなり和らぎます。

女性や非力な人でも使いやすい工夫

「丸ノコって腕力が必要そう」と思う人も多いですが、実はコツ次第。

- 軽量モデルを選ぶ → 最近は2kg台のコンパクト丸ノコもあり、女性DIYerに人気

- 細めのグリップ → 手の小さい人でも握りやすく、疲れにくい

- コードレス → コンセントの位置を気にせず、体勢が楽

僕の知り合いの“丸鋸女子”は、軽量コードレスを選んで「これなら私でも楽勝!」と笑っていました。

安全装置がしっかりついたモデルを選べば、不安もかなり和らぎます。

服装と保護具の注意点

安全のために、ゴーグル・マスクは必須です。切りくずや粉じんが目や鼻に入り込むのを防ぎます。

ただし、ここで注意したいのが手袋はしないこと。

「手を守るために手袋をつけた方がいいのでは?」と思いがちですが、布やゴムが刃に巻き込まれると逆に大事故につながります。

丸ノコを扱うときは素手が基本。どうしても不安な場合は、作業台をしっかり使って手を刃から離すことで安全を確保しましょう。

丸ノコを選ぶときのポイント

刃のサイズと用途の関係

丸ノコ選びでまず見るべきは、直径の数値そのものより**「どれだけの厚みを一発で切れるか=切り込み深さ」です。刃が大きいほど深く切れますが、同時に本体は重くなり、取り回しも少し大きくなります。もうひとつ大事なのが傾斜切り(45°)にすると切れる深さがグッと減る**ということ。ここを理解しておくと、サイズ選びでほとんど迷わなくなります。

まずは“目安”を頭に入れておきましょう(モデルで多少前後します)。

| 刃径 | 90°の目安 | 45°の目安 | 向いている場面のイメージ |

|---|---|---|---|

| 125mm 前後 | 約40〜46mm | 約25〜30mm | 室内の簡単加工、12〜18mm合板のカット、1×材メイン。軽さ重視・手が小さめの人にも扱いやすい。 |

| 147mm 前後 | 約45〜51mm | 約30〜35mm | 18mm合板の二枚重ねや、36mm前後までを余裕で。DIYの“軽さと余裕”の折衷点。 |

| 165mm(定番) | 約55〜57mm | 約37〜41mm | 2×4(厚み38mm)を一発、45°でも通しやすい。棚板・フリー板・根太・垂木まで“だいたい何でも”を1台で。 |

| 190mm | 約65〜68mm | 約45〜47mm | 厚物・構造材・連続作業。スピード&余裕重視。置き場所・重さを許容できる人やプロ用途。 |

ここから先は“実物の厚み”で考えてみましょう。たとえば 2×4(厚み38mm)。

90°で切るなら125mmでも十分ですが、45°の留め切りを一発で通したいとなると125mmは厳しく、165mmがグッと楽になります。2×6も厚みは同じ38mmなので“厚み”だけで言えば条件は同じですが、幅が広い材を安定して切り進めるにはベースの安定感やガイド運用のしやすさが効いてきます。この点でも165mmは“扱いやすさと余裕”のバランスが抜群です。

合板ならどうか?

12mmや18mmの構造用合板はDIYの定番。**18mm×2枚(36mm)**をまとめて切るなら、125mmでも90°なら理屈上いけますが、実際には“押し付け気味になる→焦げやすい→切断面が荒れる”のコンボに入りがち。165mmならモーター負荷に余裕が出て、送りが一定に保ちやすく、切り口も安定します。45°の面取り切りを想定しているなら、やはり165mmの“余裕”が効きます。

静音性との関係も少し。音の大半は“材を削る音”なので、単純に小径=静か、とは言い切れません。ただ、大径は負荷が高くなりやすい→送りが重い→無意識に押し付けて甲高い音になりがち。反対に165mmで刃(チップ)を細かめ・薄刃にすると切削抵抗が下がって音もマイルドに感じるケースが多いです。

ここで効いてくるのが刃(チップソー)の仕様。**薄刃・多刃(40〜60T程度)**は切り口がきれいで抵抗も小さく、室内作業や“静かめにいきたい”ときの味方になります(そのぶん送りはゆっくり丁寧に)。

最後に“選び分けの地図”を置いておきます。

- 室内の軽作業中心/女性DIYer/軽さ重視 → 125〜147mm。合板1〜2枚、1×材なら快適。斜め切りを多用するなら147mm寄り。

- 1台で“だいたい全部”こなしたい/2×材も45°で通したい → 165mmが最有力。日本のDIYでは替刃の選択肢も豊富で、結果いちばんラク。

- 厚物・構造材・スピード・連続作業 → 190mm。置き場所と重さを許容できるなら作業効率は段違い。

“結局どれが万能?”と聞かれたら、僕はやっぱり165mmを推します。90°も45°も余裕があり、替刃の入手性も抜群、取り回しもギリ軽快。はじめの一台にして、そのまま主力になっていくサイズです。

初心者におすすめの丸ノコ

「初めての丸ノコを買う」――ここで多くの人がつまずきます。

店頭には大きいのから小さいのまで並んでいて、値段も1万円を切るものから数万円するものまで。「どれを選べばいいの?」って正直迷いますよね。

初心者がまず重視すべきポイントは軽さと安全機能。

軽ければ扱いやすく、両手でしっかり支えられるので怖さが減ります。安全機能があれば「暴れたらどうしよう」という不安も小さくなります。

具体的にはこんな機能があると安心です:

- ソフトスタート

スイッチを入れても“ギュイーン!”と急発進せず、少しずつ回転が上がる仕組み。

初めてスイッチを入れるときのドキドキが半分くらいになります。 - 電動ブレーキ

スイッチを離すと数秒で刃がピタッと止まる機能。

これがないと刃がしばらく惰性で回り続けて「おいおい、まだ回ってるのかよ!」と不安になるんです。 - ブレードカバー(安全ガード)

材料に当てるまで刃が露出しない仕組み。

見た目以上に安心感があり、これがあると「丸ノコ=危険すぎる」という印象がグッと和らぎます。

こうした機能がそろったエントリーモデルは、ホームセンターやネット通販で1万円前後から手に入ります。

たとえばマキタやリョービ(現HIKOKIのDIYライン)、ブラックアンドデッカーなどの入門機は、パワーも十分で練習にはぴったり。

僕も最初は1万円台のエントリーモデルを選びましたが、最初の一台としては大正解でした。

「切れる!」という感覚が味わえるだけで楽しくなるし、慣れてきてから「もっと静かなやつがいいな」「バッテリー式にしたいな」と次のステップに進めばいいんです。

だから最初から高額なプロ用を買う必要はありません。

むしろ「まずは安心して練習できるモデル」こそ、初心者が丸ノコと仲良くなる最短ルートなんです。

女性DIYerに向いているモデル

「丸ノコ女子」におすすめなのは、コードレス+軽量タイプ。

片手でも扱える2〜3kg前後のモデルなら、作業中に腕が疲れにくく、室内作業にも向いています。

僕の知り合いはマキタの小型コードレスを愛用していて、

「軽いから怖さよりも楽しさが勝つ!」と言っていました。

最近はカラーデザインもスタイリッシュになっていて、「黒や白なら部屋に置いても浮かない」という声もあります。

プロが選ぶ丸ノコとの違い

プロ用モデルになると「パワー・精度・耐久性」が圧倒的です。

アルミベースで剛性が高く、長時間使っても歪みにくい。

さらに、角度切りやガイド機能も精密で、仕上がりの精度が段違いです。

ただし、その分価格は2〜3万円以上。

「DIYで家具を量産したい」「仕事でも使う」という人なら投資する価値アリですが、初心者はまず手頃なモデルから始めた方が安心です。

実際に使ってみた体験談と失敗談

初めて丸ノコを握ったときの怖さ

僕が初めて丸ノコを使ったとき、正直「手が震える」ほど怖かったです。

スイッチを入れた瞬間に「ブオーン!」とモーター音が鳴り響き、思わず手を引っ込めそうになりました。

嫁さんが横で「大丈夫?手、切らないでよ!」と半分冗談で声をかけてきて、余計に緊張。

でも逆にその一言で気が引き締まって、慎重に作業できたのも事実です。

焦げた!煙が出た!失敗から学んだこと

初心者あるあるなのが「煙問題」。

僕も2×4材を切っていたとき、押し付けすぎて刃が止まりかけ、モクモクと煙が…まるでバーベキューをしているみたいになりました(笑)。

原因は「刃の切れ味が落ちていたのに、力でゴリ押ししたこと」。

この経験から学んだのは、無理に押さない・刃は定期的に交換するということです。

煙は「ちょっと刃を休ませて」という丸ノコからのサインなんだと気づきました。

切りくずまみれ事件

もうひとつ忘れられないのが、切りくず問題。

初めて合板を切ったとき、想像以上に大量の切りくずが飛び散って、作業後は髪も鼻の中も木くずまみれ。

鏡を見たら顔が茶色くなっていて「日焼けした?」って自分で笑っちゃいました。

このとき以来、僕は必ずゴーグルとマスクをつけるようにしています。

安全装置だけじゃなく、身につける防具も大事な安全機能のひとつなんだと実感しました。

安全に慣れるためのコツ

何度か使ってみてわかったのは、「慣れ」と「環境づくり」の大切さ。

作業台にクランプでしっかり固定して、両手で支えて使えば、恐怖感はだんだん薄れていきます。

最初は緊張して汗だくだったのに、今では「スパッと切れたときの気持ちよさ」がクセになってしまいました。

おススメ丸ノコ

ここまで読んで「よし、丸ノコを買ってみようかな」と思った方のために、初心者向けからプロ志向までおすすめのモデルをピックアップしてみました。Amazonで手に入るものを中心に紹介します👇

🔰 初心者にぴったりの1台

京セラ(Kyocera) 旧リョービ 丸ノコ MW-46A 610511A

小型・軽量で扱いやすいエントリーモデル。

「まずは練習してみたい」「女性でも取り回しやすい丸ノコが欲しい」という人に最適です。

価格も手頃で、はじめての一台におすすめ。

🔧 定番の165mmサイズで安心

HiKOKI(ハイコーキ) 旧 日立工機 AC100V 丸のこ 刃径165mm 最大切込み深さ57mm アルミベース仕様

もっとも使いやすい165mmタイプ。

2×4材も45°カットで余裕を持って切れるので、DIYから本格作業までカバーできます。

アルミベース仕様で精度と安定感も◎。

🔋 コードレスで自由に使える

HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 丸のこ C1806DB アグレッシブグリーン 刃径165mm

コードレスなら庭や屋外でも作業がラク。

コンセントの場所に縛られないので、作業効率も気分もグッと楽になります。

“アグレッシブグリーン”のカラーリングもかっこよく、女性DIYerから「デザインで選んだ」という声も。

🛠 プロも納得の本格派

HiKOKI(ハイコーキ) 旧日立工機 丸のこ FC6MA3

剛性の高いアルミベースとパワフルなモーターを搭載。

長時間使ってもブレが少なく、精度を重視した作業に向きます。

「DIYを超えて本格的に木工をやりたい」「プロの仕上がりを目指したい」という人におすすめ。

まとめ|丸ノコは怖くない!正しく学べばDIYの相棒に

最初に丸ノコを見たとき、多くの人は「怖い」「危険そう」と感じるはずです。

実際、音も大きいし、刃の回転は想像以上。僕も初めてスイッチを入れたときは心臓が飛び出しそうになりました。

でも、この記事で紹介したように、丸ノコには安全装置が備わっていて、キックバック防止機能やブレードカバーがしっかり守ってくれます。

さらに、軽量モデルや静音タイプ、女性でも扱いやすいグリップのものまで種類が豊富。

つまり「怖いから無理」ではなく、「自分に合った丸ノコを選べば安全に楽しめる」ということなんです。

使い方の基本――

- 材料をしっかり固定する

- 両手で支える

- 無理に押さず、刃に仕事をさせる

この3つを守れば、初心者でも安心してまっすぐ切れるようになります。

そして何より、一発でスパッと切れたときの爽快感は、DIYを一段階レベルアップさせてくれる体験になるでしょう。

「丸ノコは怖いもの」から「DIYの頼れる相棒」へ。

勇気を出して一歩踏み出せば、あなたのDIYライフはぐっと広がりますよ。