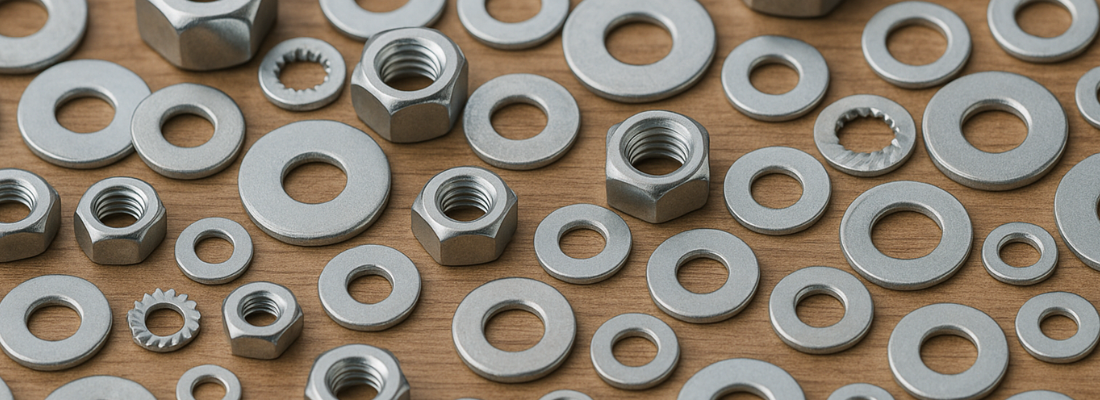

DIYをしていると、必ずといっていいほど登場する「ナット」と「ワッシャー」。

でも初心者の方からよく聞かれるのが、

「ワッシャーって本当に必要なの?」「ただの輪っかでしょ?」という素朴な疑問です。

実はこの“ただの輪っか”に見える部品こそが、ナットやボルトを正しく、そして安全に使うための重要な役割を担っています。

ナットも種類によっては、緩み止めや見た目の仕上げなど、単なる固定パーツ以上の意味を持っているんです。

この記事では、ナットとワッシャーの基本的な役割から、種類ごとの特徴、そして実際のDIYシーンでの正しい使い分け方までを、やさしく丁寧に解説していきます。

読み終えた頃には「なるほど!こういうときはワッシャーが必須なんだ」と納得できて、安心して作業に取り組めるはずです。

ナットとは?基本構造と種類

ナットは、ボルトやネジと組み合わせて物を固定するための金具です。

ボルトのねじ山にねじ込むことで強力な締結力を発揮し、DIYから建築、機械、バイクや車の整備まで幅広く使われています。

一見ただの“六角形の小さな金属部品”に見えるかもしれませんが、実はその種類や構造によって性能が大きく異なります。

ここでは代表的なナットを順番に見ていきましょう。

六角ナット

六角ナットは、もっとも基本的で汎用性の高いナットです。

六角形の形をしているのは、スパナやレンチなどの工具でしっかり回せるようにするため。

六角という形は「力をかけやすく」「空回りしにくく」「狭い場所でも回しやすい」というバランスの良さがあり、ほとんどの現場で採用されています。

日曜大工では、棚を組み立てる金具や金属パーツの固定などで使われることが多いです。

また、M6、M8、M10といったサイズがあり、ボルトの直径に合わせて選びます。

初心者が最初に触れるナットは、まずこの六角ナットと言って間違いありません。

袋ナット

袋ナットは、六角ナットの片側に“キャップ”が付いていて、中にボルトの先端が入り込む構造になっています。

このキャップによってボルトの先端が外に飛び出さず、

- 見た目がきれいに仕上がる

- ボルト先端でケガを防げる

- サビや汚れが付着しにくい

といったメリットがあります。

家具の外側や自転車のホイール、バイクや車の外装など「人の目に触れる部分」「触れる可能性がある部分」でよく使われます。

たとえばバイクのミラー固定部や、自動車のホイールナットも袋ナットの一種です。

ロックナット

ロックナットは「振動などでナットが緩んでしまうのを防ぐ」ために作られた特殊なナットです。

普通の六角ナットだけでは、強く締めても時間の経過や振動でどうしても少しずつ緩んでしまうことがあります。

その緩みを防ぐ仕組みを持つのがロックナットです。

代表例は「ナイロンナット(ナイロックナット)」で、内側にナイロン製のリングが入っています。

このリングがボルトのねじ山に強く食い込み、摩擦で緩みを防ぎます。

もう一つは「Uナット」と呼ばれるタイプで、金属の弾性を利用し、ナット自体がバネのような働きをして緩みを防ぎます。

これらは特に振動の激しい環境――たとえばバイクや車の足回り、エンジン周り、建設機械――で欠かせません。

DIYでも「屋外で風雨や振動が加わる部分」や「長期間固定する部分」に安心して使えます。

特殊ナット

ナットには、用途に合わせて工夫された「特殊ナット」もあります。

代表的なのが「蝶ナット」。

羽のような形をしていて、工具を使わず指で締められるのが特徴です。

カメラの三脚や、展示会の組み立てパネルなど「頻繁に取り付け・取り外しするもの」にぴったりです。

もう一つ覚えておきたいのが「キャッスルナット」。

上部に切り欠き(お城の城壁のような形)があり、割りピンを通して固定することで、絶対に緩まない仕組みを作れます。

これは主に自動車やバイクの足回り(ハブ部分など)で使われており、安全に直結する大切なナットです。

このように、ナットは単なる“金具”ではなく、使う場所や目的に応じて種類を選ぶ必要があります。

「とりあえず六角ナットでいいや」と思いがちですが、実は奥が深い世界なんです。

ワッシャー(座金)の役割と種類

ワッシャーは、ナットやボルトの下に挟む“薄い金属の輪っか”です。

見た目はシンプルですが、その役割はとても重要。

単に「おまけ」や「気休め」ではなく、正しく使うことで固定力や安全性が大きく変わってきます。

ワッシャーの役割を大きく分けると次の3つです。

- 力の分散:ボルトやナットの締め付け力を広い面に分散させ、部材がへこむのを防ぐ。

- 緩み止め:振動や衝撃でナットが回らないようにサポートする。

- 保護:ボルトやナットの食い込みから母材(固定対象)を守る。

これらの働きを理解すれば、「ワッシャーって本当に必要?」という疑問は自然に解消されるはずです。

平ワッシャー(丸ワッシャー)

もっとも基本的なワッシャーです。

薄い円盤状で中央に穴が空いており、ボルトやナットの下に入れて使います。

役割

- 締め付けの力を広く分散し、母材がつぶれるのを防ぐ

- ナットが木材や金属に食い込むのを防ぎ、仕上がりをきれいにする

DIYシーンの例

木材にボルトを通す場合、ワッシャーを入れないとナットが木にめり込んでいき、表面がへこんでしまいます。

見た目も悪くなるし、固定力も落ちるので、平ワッシャーを入れるだけで仕上がりがぐっと良くなります。

スプリングワッシャー(ばね座金)

切り込みが入っていて輪が少し開いている形状をしています。

ナットやボルトを締め込むと、このワッシャーがバネのように力を加え、戻ろうとする反発で緩みを防ぎます。

役割

- ボルトが回転して緩むのを防ぐ

- 振動が多い環境での安全性向上

DIYシーンの例

バイクや車の振動がある部分のボルト固定には必須。

また、電動工具の取り付け台や金属フレームの組み立てなど、常に揺れや衝撃が加わる場面でも効果を発揮します。

セレーションワッシャー

表面にギザギザ(セレーション)が刻まれており、締め付けると相手の部材に食い込むように作用します。

役割

- ナットやボルトが空回りしにくくなる

- 強い摩擦で緩みを防ぐ

DIYシーンの例

金属プレート同士を固定するときや、見えない部分で「とにかく絶対に緩んでほしくない」場面で使われます。

皿ワッシャー(テーパー付き)

表面が斜めに加工されているワッシャーです。

皿ネジなど、頭が沈み込むタイプのネジに合わせて使うことで、きれいに収まり、面一の仕上がりになります。

碗形魚眼ワッシャーなんていう名前で売ってたりします。

役割

- ネジ頭が浮かないように固定

- デザイン性と仕上がりの美しさを確保

DIYシーンの例

棚板や家具の表面にネジを取り付けるとき、ネジ頭をフラットに仕上げたい場合に便利。

インテリアDIYで「見た目重視」のときに出番があります。

ワッシャーを使わないとどうなる?

ワッシャーを省略すると、次のようなトラブルが起こりやすくなります。

- 母材の破損:ナットが直接部材に食い込み、木材ならへこみや割れ、金属なら傷が残る。

- 緩みやすくなる:特に振動がある場所では、ナットが少しずつ回って外れる危険がある。

- 仕上がりが悪くなる:見た目が不格好になり、DIY作品全体のクオリティが下がる。

実際に「ナットだけで十分」と思って作業した結果、数日後にネジが緩んでガタガタになった…なんて経験をした人も多いはずです。

ワッシャーは小さな部品ですが、その効果はとても大きいのです。

ナットとワッシャーを組み合わせて使う理由

ナットやボルトだけでも部材を固定することはできます。

しかし、そこにワッシャーを加えることで「強度」「安全性」「仕上がり」のすべてがグッとレベルアップします。

実際、プロの現場では「ナット+ワッシャー」はほぼセットで使われており、DIY初心者にとっても知っておくべき大切なポイントです。

力の分散で母材を守る

ナットを直接木材に締め付けたとき、狭い面積に強い力が集中してしまいます。

その結果、木材がへこんだり割れたりしてしまい、固定力が落ちてしまうことも。

ここで平ワッシャーを1枚入れると、力が広い面に分散されて母材が守られます。

特に柔らかい木材やアルミなど、傷つきやすい素材では必須と言ってよいでしょう。

緩み防止で長期の安定性を確保

DIY作品を作ったとき、「最初はガッチリ締まっていたのに、数日後にネジが緩んでガタついてきた」という経験はありませんか?

その原因は、振動や繰り返しの荷重によるナットの回転です。

スプリングワッシャーやセレーションワッシャーを使うと、摩擦や反発力でナットが動きにくくなり、長期間安定した固定が可能になります。

特にバイク・車のパーツや、振動する電動工具を固定する場面では大きな効果を発揮します。

部材の保護と仕上がりの美しさ

DIYでは仕上がりの見た目も大切。

ナットが直接部材に触れると、金属が擦れて跡が残ったり、塗装が剥がれたりすることがあります。

ワッシャーを入れることで部材を保護できるだけでなく、見た目もスッキリ仕上がります。

また袋ナット+平ワッシャーの組み合わせなら、外観の美しさと安全性を両立できます。

実際のDIYでのイメージ

例えば、木材同士をボルトで固定するときにワッシャーを入れると「ネジがきっちり効いている安心感」が得られます。

逆に省略してしまうと、完成した瞬間は問題なくても、数日後に少しずつガタが出てきたりするのです。

小さなパーツですが「ナットとワッシャーは二人三脚」。

セットで使うことで、DIY作品の寿命と完成度が大きく変わります。

ナットとワッシャーの正しい順番

DIY初心者がよく迷うポイントのひとつが「ワッシャーってどの位置に入れるのが正解なの?」という疑問です。

実は順番を間違えると、ワッシャーの役割が十分に発揮されなかったり、逆効果になってしまうことがあります。

ここでは基本的な配置とシーンごとの使い分けを紹介します。

基本の順番

一般的な並びは以下の通りです。

ボルトの頭 → ワッシャー → 固定する部材 → ワッシャー → ナット

- ボルトの頭側にワッシャーを入れるのは「母材の表面を守るため」

- ナット側にワッシャーを入れるのは「締め付け力を分散し、緩みを防ぐため」

両側に入れることで、固定の安定性が格段に高まります。

木材を固定する場合

木材は柔らかいので、ナットやボルトが直接触れるとめり込みやすいです。

このため、ボルトの頭側・ナット側の両方に平ワッシャーを入れるのが基本です。

表面の保護と力の分散を同時に行うことができます。

金属を固定する場合

金属同士の固定では、振動で緩むのを防ぐことが特に重要です。

この場合は ナットの直下にスプリングワッシャー、その下に平ワッシャー を入れるのが効果的です。

- 平ワッシャー → 力を分散

- スプリングワッシャー → 緩み止め効果

- その上にナットを締める

この順番にすることで、耐久性と安定性を両立できます。

バイク・車の場合

自動車やバイクのパーツ固定では、用途によって順番も工夫されます。

- キャッスルナット+割りピン → ナットの下に平ワッシャーを入れたうえで、割りピンで固定

- ナイロンナット → ナット直下に平ワッシャーを入れ、緩み止めの効果をさらに高める

ここでは「トルク管理」が必須なので、ワッシャーを入れることで正しいトルク値がかかる点も重要です。

間違いやすい配置

- スプリングワッシャーを平ワッシャーの下に入れる → バネの力が逃げて効果がなくなる

- ワッシャーを片側だけに入れる → 反対側が母材に食い込み、仕上がりが悪くなる

DIYシーン別の正しい使い分け

ナットとワッシャーは、使う材料や環境によって選び方・組み合わせ方が変わります。

「どんなときに、どんなナットとワッシャーを使えばいいのか?」を具体的にイメージできるように、代表的な3つのシーンを見ていきましょう。

木材を固定する場合

木材は柔らかい素材なので、ナットを直接締め込むと簡単にめり込んでしまいます。

このため 平ワッシャーは必須 と考えた方がいいでしょう。

- おすすめの組み合わせ:六角ナット+平ワッシャー

- 理由:締め付けの力を分散し、木材表面のへこみや割れを防ぐ

さらに、屋外で使う木材の場合は「ステンレス製ナット+ステンレスワッシャー」を選ぶとサビに強く、長持ちします。

ウッドデッキや屋外棚のDIYでは、この組み合わせが鉄板です。

金属パーツを固定する場合

金属同士の固定は強度が必要ですが、その分、緩みも発生しやすい環境です。

ここでは スプリングワッシャーやセレーションワッシャー が活躍します。

- おすすめの組み合わせ:六角ナット+スプリングワッシャー(またはセレーションワッシャー)

- 理由:振動や衝撃による緩みを防ぎ、長期間安定した固定ができる

特に鉄製フレームや金属プレートを固定する場面では、緩み防止対策が欠かせません。

DIYで金属棚を作ったり、工具台を組み立てたりするときは必ず意識したいポイントです。

バイク・車の整備での使い方(トルク管理)

バイクや車では「緩んだら即トラブル」という命に関わるパーツがたくさんあります。

ここではナットとワッシャーの正しい選び方が特に重要です。

- キャッスルナット+割りピン:足回りなど、絶対に緩んではいけない部分に使用

- ナイロンナット(ナイロックナット)+平ワッシャー:エンジン周りや振動の多い部分での緩み防止に有効

- トルクレンチとの組み合わせ:ワッシャーの有無でトルク値のかかり方が変わるため、必ず規定値を守る

DIYでバイクや車をいじるとき、見た目は小さな違いでも安全性に直結します。

「ただ締めればいい」ではなく、ナット・ワッシャー・トルク管理の三点セットで考えるのが鉄則です。

まとめイメージ

- 木材:六角ナット+平ワッシャーで表面保護

- 金属:六角ナット+スプリングワッシャーで緩み防止

- バイク・車:用途ごとに特殊ナット+適切なワッシャー+トルク管理

こうして見ると、ナットとワッシャーは「使う素材・環境によって役割を変えるパートナー」だと分かります。

よくある失敗と注意点

ナットやワッシャーは小さな部品ですが、正しく使わないとせっかくのDIYが台無しになることもあります。

初心者がやりがちな失敗と、その防止策を具体的に見ていきましょう。

ワッシャーを入れ忘れるケース

もっとも多いのが「ワッシャーを省略してしまう」こと。

作業していると「小さいしなくてもいいか」と思ってしまうのですが、これが後々トラブルにつながります。

- 起きやすいトラブル:

- 木材ならナットがめり込み、割れやすくなる

- 金属なら擦れて塗装が剥がれ、サビの原因になる

- 数日後に緩んでガタつく

対策:基本的にナットの下には「平ワッシャー」を1枚入れるクセをつけると安心です。

適切でない種類のナットやワッシャーを使用

例えば、振動が多い部分に普通の六角ナットだけを使ってしまうと、すぐに緩んでしまいます。

逆に、平らな木材にスプリングワッシャーだけを入れると、表面に食い込み跡が残ってしまうことも。

- ありがちな間違い:

- バイクのエンジン周りに通常ナットを使用 → 走行中に緩む

- 家具の見える場所にスプリングワッシャーを使用 → 傷跡が残って見た目が悪くなる

対策:使用環境に合った「ナット+ワッシャーの組み合わせ」を事前に調べておくことが大切です。

過度な締め付けによる破損

「しっかり固定したい!」と思って力いっぱい締め付けると、逆に破損の原因になります。

木材なら割れてしまい、金属でも変形やネジ山の潰れにつながります。

特にスプリングワッシャーやセレーションワッシャーは摩擦を利用するため、締めすぎると効果が薄れることもあります。

対策:トルクレンチを使って、規定トルクで締めるのがベスト。

DIYでは「きつすぎず、ゆるすぎず」の感覚を覚えることも大切です。

部品を混用してしまう

ナットとボルトのサイズが合っていなかったり、規格の違うワッシャーを使ったりすると、締結力が不十分になります。

ミリ規格(Mサイズ)とインチ規格を混ぜてしまうのも初心者あるある。

- 例:M6のボルトにM8用ワッシャーを使う → 余裕がありすぎて力が分散しない

対策:サイズは必ず統一。ナット・ボルト・ワッシャーはセットで規格を確認しておきましょう。

やってみて分かったナット&ワッシャーの落とし穴

ナットとワッシャーの重要性は、頭で理解するよりも「やらかして初めて痛感する」ものかもしれません。

ここでは実際に僕が体験したこと、そして周囲で起きたエピソードを交えて紹介します。

ワッシャーを省略して部品が緩んだ話

DIYを始めたばかりの頃、僕はバイクのキャリアを取り付けるときに「まぁワッシャーなんてなくても大丈夫でしょ」と思って、ナットだけで固定しました。

取り付けた直後はガッチリ固定されていて、「ほら、ちゃんと締まってるじゃん」と自己満足。

ところが数日後、走行中にキャリアがガタつきはじめ、家に戻ったときにはボルトが1本抜け落ちていました。

よく見たら、ナットが木材に食い込み気味で締め付けが甘くなり、振動で緩んでしまっていたのです。

その後、平ワッシャーを追加して再度取り付けたら、ガタつきはピタッと収まりました。

「ワッシャーってやっぱり大事なんだな」と身をもって学んだ瞬間でした。

締めすぎて木材が割れた話

別のとき、棚を組み立てるときに「もっと強く締めれば頑丈になるだろう」と思い、力いっぱいレンチを回しました。

その結果――パキッ!という音とともに木材が割れてしまいました。

ワッシャーを挟んでいなかったこともあり、ナットが木に直接食い込み、弱い部分から割れてしまったのです。

「力を込めすぎる=強い固定」ではないということを痛感しました。

キャッスルナット+割りピンの発見

バイクのフロントホイールを整備していたとき、キャッスルナットという特殊なナットに出会いました。

見た目はお城の塔のように切り欠きが入っていて、そこに割りピンを差し込むことで絶対に緩まない仕組みになっています。

初めて見たときは「なんでわざわざこんな形にしてあるんだろう?」と思ったのですが、実際に使ってみると納得。

高速で回転するホイールに使う以上、絶対に緩んではならない部分だからこその工夫だったのです。

この体験で「ナットにも色んな工夫や歴史があるんだ」と感動し、以降は用途に応じてナットの種類を調べてから使うようになりました。

まとめ:失敗が教えてくれること

ナットやワッシャーは小さな部品ですが、その役割を軽く見てはいけません。

僕自身の失敗も含め、

- ワッシャーを省略すると緩みやすい

- 力を入れすぎると破損につながる

- 特殊ナットにはそれぞれ意味がある

といった教訓は、DIYを安全に楽しむうえで欠かせない経験でした。

失敗談を知っておくだけでも「次は同じことをしないようにしよう」と注意できます。

ぜひ、この記事を読んでいるあなたも、僕の失敗を“予習”として役立ててください。

まとめ

ナットとワッシャーは、普段はあまり目立たない小さな部品です。

しかし、実際にDIYをしてみると「仕上がり」「強度」「安全性」に直結する、欠かせない存在であることがわかります。

- ナットには六角ナット、袋ナット、ロックナット、特殊ナットなど多様な種類があり、用途や環境に応じて選ぶ必要があります。

- ワッシャーは力の分散、緩み防止、母材の保護という重要な役割を持ち、正しく選んで使うことで固定の質が大きく変わります。

- 組み合わせて使う意味を理解すれば、DIYの仕上がりがワンランクアップし、トラブルの予防にもつながります。

僕自身も「ワッシャーを省略して部品が緩んだ」「締めすぎて木材が割れた」といった失敗を経験しました。

けれど、その経験があったからこそ「ナットとワッシャーを正しく選び、組み合わせる大切さ」を強く実感できたのです。

これからDIYに挑戦する方は、ナットとワッシャーを「ただの小物」ではなく「作品を支える大事なパートナー」として扱ってみてください。

そうすれば、あなたのDIYはもっと丈夫に、もっと安心して楽しめるものになるはずです。