🔧 小さな止め輪が作業を左右する理由

たった数ミリの部品が作業全体を止めてしまう不思議

DIYをしていると、目立つ工具や大きなパーツよりも、

“見えないほど小さい金属片”に手こずることがあります。

その代表が止め輪です。

見えづらい位置にあるEリングやスナップリングが、

作業の進行そのものを止めてしまうこともしばしば。

バイク整備でも家電修理でも、

「なんか外れない」「あ、これ止め輪だ」という瞬間が必ず訪れます。

たった数ミリの部品なのに、こいつが外れるか外れないかで、

作業の流れがガラッと変わる。

それが止め輪の“面白さ”であり、“怖さ”でもあります。

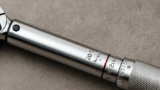

力の扱いに不安がある人は、

👉 トルクレンチの使い方

を読んでおくと作業が一段ラクになります。

初めてEリングを触ったときの異様な緊張感

まことさんも、初めてEリングと向き合った日の記憶が少しよみがえるはず。

マイナスドライバーを差し込む角度が決まらず、

滑って指を切りそうになるあの感じ。

「飛びそうで怖い」

「どこへ飛んでいくかわからない」

この“理由のわからない不安”こそ、

止め輪がDIY初心者の天敵と言われる理由なんです。

“怖い”の正体は構造を知らないから

でも、もう気づいていると思うけれど、

あの怖さは部品そのものの危険性ではなく、

- どう力がかかっているのか

- どう外れるのか

- どこに向かって飛ぶのか

といった“仕組みがわかっていないこと”によって生まれるもの。

逆に言えば、構造さえ理解すれば怖さは消えます。

止め輪は理屈の通った部品なので、

知ってしまえば素直に扱えるようになるんです。

この記事で得られること

この記事では、

- 止め輪の種類

- Eリングの構造

- 外し方と付け方のコツ

- 飛ばさないためのポイント

- 便利な工具

- サイズや規格の仕組み

このあたりを順番にわかりやすく解説していきます。

読み終えるころには、

「止め輪って案外シンプルなんだ」と感じてもらえるはず。

それでは、止め輪の世界をひとつずつ紐解いていきましょう。

🔧 止め輪とは?種類・構造・役割を深掘りする

止め輪は“部品が抜け落ちないように支える最終防衛線”

止め輪は、軸やシャフトに取り付けて部品の位置を固定するための小さな金属パーツです。

役割をひと言でいえば、

「部品を抜け落ちさせないための最後の砦」

その存在は地味ですが、これがないとギアやリンクがズレてしまい、機械が壊れることもあります。

E型・C型・スナップリングの違いをわかりやすく整理

止め輪にはいくつか種類がありますが、代表的なのはこの3つ。

- E型止め輪(Eリング):三つ爪で横からはめるタイプ

- C型止め輪:C字型で軸の端から使用

- スナップリング:C型の総称で“内側用”“外側用”がある

検索や通販サイトでは「スナップリング」の名前が主流。

C型止め輪=スナップリングのことなんですが、用途や厚みの違いで細かく分類されます。

👉 Eリングだけを詳しく知りたい場合はこちら

👉 C型止め輪だけを深く知りたい人はこちら

なぜこんな形状なのか?力の受け止め方を考える

見た目は単純でも、止め輪は“力の逃がし方”や“弾性の方向”が緻密に設計されています。

- Eリングの三つ爪は均等に力を受け止めるため

- Cリングは軸方向の強い力にも耐えられるよう張力を持つ

- スナップリングは専用プライヤーで変形量をコントロールできる

形が違えば役割も違う。

小さくても“機械設計のロジックの塊”なんです。

精密な構造の“読み方”をもっと知りたい場合は、

👉 スケールの爪とゼロ点の記事

が参考になります。

JIS規格でサイズが統一されている

止め輪はJIS規格で寸法がきっちり決まっています。

たとえば、

- E-6 → 軸径6mm用のEリング

- C-12 → 軸径12mm用Cリング

こういう番号の読み方を知っているだけで、

ホームセンターでも通販でも一発で選べるようになるから便利。

実は身の回りの“見えない場所”に大量に使われている

止め輪は想像以上に多くの機械に使われています。

- 電動工具のギア固定

- 扇風機やモーターのシャフト

- 車のリンク機構

- バイクのクラッチレバー支点

- 電子機器内部のスライド部品

- RCカーやプラモデルの可動軸

表からは見えませんが、内部の要所要所に必ずと言っていいほど存在します。

臨時の固定ではなく、**“設計に組み込まれた前提の部品”**なのです。

仕組みを理解すると外し方の不安が一気に消える

この章で、止め輪がどういう目的で存在し、

どう力を受けているのかをざっくり理解できたと思います。

次の章ではEリングを「なぜ飛ぶのか」「どう扱えば安全なのか」まで踏み込んでいきます。

ここまで押さえておけば、作業の怖さがかなり減ってスムーズに進められるはずです。

🔧 E型止め輪(Eリング)の仕組みを理解する

三つ爪の形には理由がある

E型止め輪は一見シンプルな三つ爪の金属片ですが、その形には明確な理由があります。

三つの爪が軸の溝に均等に噛み合うことで、外側からの力をバランスよく受け止める構造になっています。

もし爪が二つだけなら、力が偏って簡単に外れたり、変形しやすくなったりします。

つまりEリングの三つ爪は、“最小限の形で最大限の保持力を得るための最適解”なんです。

Eリングが横からはまる仕組み

Eリングは、軸の端からではなく 「横から」 はめる部品です。

普通の機械部品なら軸の端から通すほうが自然なのに、あえて横から装着する構造になっているのは理由があります。

それは、

軸を抜かなくても、止め輪だけ脱着できるようにするため。

たとえば工具内部やバイクのリンク部分など、軸の先端にスペースが無い場所では、横からはめられるEリングは圧倒的に便利。

メンテ性を高めるための“優しい設計”でもあるんです。

なぜEリングはあんなに飛びやすいのか

DIY初心者がまずぶつかる壁がこれ。

「ピンッ!」と謎の方向に飛んでいく現象です。

これはEリングの素材に 弾性(バネ性) があるから。

外すときに爪の一部が解放されると、復元力が一気に働き、その力が“飛ぶエネルギー”になります。

特にマイナスドライバーで外すと、

- てこの原理で片側をこじる

- 外れた瞬間に反対側の爪が跳ねる

という動きが重なり、予想外の軌道で飛んでいきます。

“どこに消えたかわからない”現象は、この力が原因です。

正しい角度で扱う重要性

Eリングは上下方向の力には強く、横方向からの衝撃には弱い特性があります。

そのため、

- 正しい角度で外す

- 正しい角度で押し込む

ことが非常に大切。

斜め方向から強引にこじると、リングが簡単に変形(開きすぎ)してしまいます。

よくある失敗は、

「気づかないうちに少し曲がっていて、再利用しようとしたらすぐ外れた」

というケース。

これも力の向きが合っていないせいなんです。

実際の使われ方を見ると理解が深まる

Eリングは、さまざまな場所に採用されています。

- バイクのクラッチレバー支点

- キャブレターの可動用リンク

- 電動工具のギア固定

- 小型モーターの軸

- 模型やRCカーの可動部

特に模型業界ではEリングが超メジャーで、タミヤが専用工具まで出しているほど。

“小さいけれど力持ち”を地で行く部品なんです。

Eリングが選ばれる理由は「軽い・強い・安い」

Eリングがこれほど普及している理由は非常にシンプルで、

- 軽い

- 強い

- しかも安い

という、機械部品としての三拍子が揃っているから。

大量生産で品質が安定し、JIS規格も整っていて、多くのメーカーが安心して採用できる部品なんです。

つまりEリングは、

“合理性の塊のような小さな部品” とも言えます。

仕組みを知ることで、次章の「外し方」がより理解しやすくなり、怖さもグッと減ります。

🔧E型止め輪の外し方(実践編)

まず“心の構え”が大事。Eリングは慎重なほど失敗しない

E型止め輪を外すときに一番多いのは、

「飛んだらどうしよう…」という不安。

実はこの気持ち、無視して突っ込むと本当に飛ばします。

だから最初に大事なのは “慎重にやる”覚悟を決めること。

落ち着いて作業すれば、Eリングはちゃんと素直に動きます。

怖がる必要はないけど、油断は禁物。

この“ちょうどいい緊張感”が外しやすさを左右します。

準備するもの(最小限でOK)

Eリングを外すだけなら、実はそんなに多くの工具は要りません。

- 細めのマイナスドライバー(1.5〜3mm)

- ピンセット or ラジオペンチ

- マグネットトレー(リングの紛失防止)

- 作業手袋 or 指ゴム(滑り防止)

専用工具のEリングプライヤーがあればもっと楽ですが、

まずは標準的な工具で十分です。

Eリングを外す基本の手順

外し方の流れはシンプルですが、

「どの角度で」「どこに力を入れるか」がとても重要です。

- リングの凹み(こじりポイント)を探す

→ 三つ爪のどれかに、ドライバーが入りやすい隙間があります。 - マイナスドライバーの先端を軽く差し込む

→ 深く入れすぎない。先端1〜2mmで十分。 - 軸の反対側を支えながら“てこ”でゆっくりこじる

→ 力を入れる瞬間は最小限。じわーっと。 - 外れる直前の“フッ”という軽い抵抗の変化を感じる

→ ここが“飛ぶ瞬間”のサイン。 - 外れた直後、ピンセットでそっと掴む

→ ここで落とすと結局探し回る羽目に。

慣れてくれば数秒で外せるようになります。

実体験でわかる——飛ばしやすい場面トップ3

止め輪を飛ばしやすい瞬間には共通点があります。

① ドライバーを深く差し込みすぎたとき

→ 爪が一気に解放され、バネ力が暴発。

② ドライバーの角度が合っていないとき

→ 偏った力が横から加わり、変な方向に飛ぶ。

③ ドライバーとリングの摩擦が少ないとき

→ 滑って“ピッ”と弾くように外れる。

Tools Stepの読者さんなら絶対に体験しているであろう

「あ、やらかした…」の瞬間は、ほぼこのどれかです。

飛ばしたくない人のための“プロの工夫”

作業者がよく使う、飛散防止テクニックがこちら👇

- 透明なビニール袋に手と部品を丸ごと入れて作業する

- 布の上で作業し、飛んでも布に当てて止める

- リングの飛び道具化を防ぐため、角度を水平気味に保つ

- 片手で軸側を押さえ、勢いの逃げ道を遮断する

経験ある読者さんもいると思うけど、

たったこれだけで飛行確率はかなり下がる。

「ほんの少し工夫するだけで苦労が激減する典型例」なんです。

ドライバーと専用工具、どっちが正解?

結論から言えば——

- 簡単な作業 → ドライバーで十分

- リングが固着 or 繊細な作業 → Eリングプライヤーが圧倒的に楽

専用工具は“角度が勝手に決まる”ので失敗が少なく、

リングを曲げにくいメリットがあります。

特に エンジニアのEリングプライヤー は精度が良く、

「もっと早く買えばよかった…」という声が多いタイプ。

とはいえ、最初はドライバーで十分。

自分が扱いやすい方法を選ぶのがいちばんです。

外れにくい・固着している時の対処法

慣れないと「全然動かないんだけど?」となる場面も多いです。

そんな時は、

- 潤滑剤(KURE 5-56)をほんの少し差す

- 軸を軽く水平に支え、リングを揺らしながら少しずつ浮かせる

- ドライバーを別の爪側に移動して再チャレンジ

- 細いピンセットで“浮き始めた角”をつまむ

この4つで大抵外れます。

外したあとのケア——変形してないか必ず見ておく

外したEリングは、

- 爪が開きすぎていないか

- 歪んでいないか

- 表面が欠けていないか

を必ず確認しましょう。

再利用できる場合もあるけれど、

少しでも違和感があるなら 新品に交換が鉄則。

止め輪は安価なのに、外れたら事故や故障につながる部品だからです。

🔧E型止め輪の付け方(実践編)

付ける作業は外すより慎重に。曲げたら終わりの部品だから

Eリングの装着は、外すよりも神経を使う作業。

なぜなら——

一度開きすぎたり歪めてしまうと再利用できないから です。

見た目は小さくても、設計的には“バネ力が命”。

ここが損なわれると固定能力が落ち、

最悪の場合、走行中・使用中に外れてしまいます。

だから付けるときは、力づくではなく 正確な角度と丁寧さ が求められます。

まずは向きを確認する。Eリングに上下はないが“ハマりやすい方向”はある

Eリングには上下の概念はありませんが、

実は“はまりやすい方向”というのがあります。

- 軸に対してリングの切り欠き(Eの真ん中)を正確に合わせる

- 爪が溝にまっすぐ入るように、左右の角度を均一にする

- 指先で軽く仮固定して、リングがグラつかない位置で支える

これだけで成功率が一気に上がります。

“なんとなく乗せて押す”のではなく、

「爪を溝に誘導している」イメージで置く のがコツ。

基本の装着手順。力の方向を意識すると一発で決まる

- リングを溝の上に軽く置く

→ 浮かせすぎると、押し込むときにズレる。 - マイナスドライバーのフラット面をリングに当てる

→ ここで尖った先端を使うと変形しやすい。 - リングと軸が“平行”になるよう姿勢を整える

→ 斜めだと片側だけ先に入ってしまい折れやすい。 - ゆっくり押し込む(瞬間だけ少し力を込める)

→ 「パチン」と音がしたら成功。 - 溝にしっかり収まっているか確認する

→ 爪3点が等間隔で軸の溝に触れているかチェック。

「パチン」という音と“軽い衝撃”が手に伝わるのが

正しく装着されたときの証拠です。

実際に使われているプロのテクニック

プロや熟練DIYerは、次のようなテクニックでミスを防いでいます👇

- 爪のひとつを溝に入れた状態で押し込む

→ 3点のうち1点だけ先に誘導するイメージ。 - ドライバーの側面を押し棒として使う

→ 先端を使わないことで変形を防ぐ。 - 軽く“ゆすりながら”押し込む

→ 衝撃を与えずに収まる方向を探る。 - シリコンスプレーを極少量だけ使う

→ 抵抗を減らし、スムーズに入る。

強引に押すのではなく、

「最もスムーズに入る角度を探りながら押す」

という感覚が大事なんです。

固いEリングにはどう対処する?

ときどき、明らかに硬くてビクともしないEリングがあります。

こういう時は無理に押すと確実に曲がるので、次を試してみてください👇

- 端の爪をほんの少しだけ溝に“引っ掛けてから”押す

- 暖めて金属の動きを少しだけ良くする(ドライヤーでOK)

- 溝が汚れている場合はパーツクリーナーで清掃

- 軸を軽く回し、入りやすい位置に調整する

これで大抵はスッと入ります。

変形してしまったEリングは絶対に再利用しない

Eリングは、ほんの少し開きすぎただけでも“保持力が落ちる部品”。

一度でも変形したEリングは 再利用しないのが鉄則 です。

- 走行中に抜ける

- 可動部がズレて機械を壊す

- ギアの噛み合わせが狂う

こういったトラブルにつながる可能性があります。

Eリングは安価で手に入りやすいので、

「怪しいな」と思ったら迷わず新品に交換しましょう。

正しく付けられると、作業が一気に気持ちよくなる

Eリングが「パチン」と溝に収まった瞬間、

小さな達成感があるはずです。

この“はまった感覚”を一度つかむと、

次からはスムーズに作業できるようになり、

止め輪への苦手意識が一気に消えていきます。

外すより付ける方が難しいと言われる理由も、

仕組みを理解して丁寧に作業すれば乗り越えられます。

🔧C型止め輪・スナップリングの世界

C型止め輪とスナップリングは“ほぼ同じもの”だけど使いどころで性格が変わる

まず前提として、

C型止め輪=スナップリングの一種 だと思ってOKです。

形状は“C字の切れ目が入ったリング”で、

軸の溝に装着して部品が抜けないように固定するという点はEリングと同じ。

違いは、

- Eリング=横からはめられる

- C型(スナップリング)=軸の端から入れる

という“取り付け方向”がまったく違うところにあります。

そしてもうひとつ、C型の大きな特徴は、

専用のプライヤーを使う前提の部品 であること。

Eリングがドライバー1本でもなんとかなるのに対して、

C型は専用工具なしではほぼ扱えません。

内輪用と外輪用がある。ここを間違えると絶対にはまらない

スナップリングには大きく分けて2種類あります👇

- 内輪用(穴用):穴の内側にはまるタイプ

- 外輪用(軸用):軸の外側にはまるタイプ

内輪用のリングは“縮めて”入れる構造で、

外輪用のリングは“広げて”はめる構造になっています。

つまり、

内輪用リングを広げようとしても絶対に広がらないし、外輪用リングは縮まらない。

(力の向きと弾性の構造が違うから)

この仕組みを知らないと、

「硬すぎて全然入らないんだけど?」

と100%詰みます。

専用プライヤーが必要な本当の理由

C型止め輪は、はめるときも外すときも、

リングの“変形量”を一定にコントロールする必要があります。

指で押すだけでは均一な力がかからず、

片側だけ開いてリングが歪みやすい。

ドライバーやペンチで代用するとさらに危険です。

そこで使うのがスナップリングプライヤー。

- 先端のピンがリングの穴にフィットする

- 広げる・縮める動作を安定して行える

- 余計な力を加えず、リングの弾性を活かして装着できる

この3点が揃っているから、

「C型=専用工具が必須」なんです。

とくにKTCやエンジニアのスナップリングプライヤーは精度が高く、

ゆがみのない動きがそのまま作業のしやすさに直結します。

スナップリングはEリングより力がかかる場所に使われる

C型止め輪・スナップリングは、

Eリングに比べて“高負荷がかかる場所”に採用されます。

たとえば👇

- バイクのリンク周り(常に上下に動く)

- エンジン内部のシャフト類

- ベアリングの固定部

- 車の足回りの可動部分

- 工具の中でも振動の大きい機構

Eリングが“軽作業向けのストッパー”だとしたら、

C型止め輪は“本気のストッパー”。

働く場所の“重さ”から違うんです。

C型止め輪の外し方(基本)

- プライヤーの先端をリングの穴に差す

→ どんなに急いでいても、ここは確実に。 - リングの弾性に合わせてゆっくり広げる(または縮める)

→ 力を入れすぎると歪む。Eリングより繊細。 - 溝から浮いたら、そのままスッと横へ移動する

→ 無理にこじる必要はない。 - 外した瞬間、「戻る力」が働くので注意

→ 指や顔に向かないように必ず横向きに保持。

C型を外す瞬間は緊張するけど、

正しくやれば意外とスムーズ。

付ける時のコツは“開きすぎないこと”

スナップリングを広げるとき、

初心者が一番やりがちなのが 開きすぎ問題。

広げすぎると👇

- 弾性を超えて変形する

- 元の形に戻らなくなる

- 装着後に勝手に外れる(危険)

C型止め輪は、

必要最小限の広がりで、必要最小限の時間だけ広げる

これが鉄則です。

プロは、

「0.5秒でも長く広げない」

というくらいシビアに扱います、知らんけどw

C型止め輪が飛ぶ瞬間の“軌道”はEリングとは違う

Eリングは横方向に飛ぶことが多いですが、

C型はプライヤーで広げているため、

飛ぶときは上方向・斜め前方向 に吹っ飛ぶことがあります。

力をかけている分、

飛んだときの速度がEリングより速く、

「え…今どこ行った?」

と固まりがち。

だから作業時は👇

- 顔を近づけすぎない

- 飛散防止の手袋か布を添える

- “顔より下の位置”で作業する

これだけでも事故をかなり防げます。

スナップリングは“怖くない”。構造がわかればむしろ安全

C型は怖いと思われがちだけど、

実はEリングより安定して扱える部品です。

理由は👇

- 専用工具で力加減がコントロールできる

- 取り付け方向が一定

- 弾性の限界が感触でわかりやすい

- 溝にハマった瞬間がはっきりわかる

つまり、

“怖い”のではなく“知らないから怖い”だけ。

仕組みを理解すれば、

むしろC型のほうが事故は少なく、安全に扱える部品です。

Eリングを外す作業が不安な人は、細かい作業のコツがつかめる

👉 ネジがなめた時の対処法

の記事も参考になります。

🔧止め輪が飛んだ!紛失・ケガ・破損のリアルな話

誰もが一度は経験する“小さな金属片の大脱走”

止め輪を初めて扱うとき、

ほぼ100%の人が経験するのがこの瞬間です。

「……ん? どこ行った?」

ポンッと軽い音を立てて、

Eリングやスナップリングが、まるで意思を持ったかのように飛び去る。

軌道は読めず、速度は妙に速く、

落ちた音さえしないこともある。

探すために床を這いずり、

ライトで照らし、

磁石を持ってウロウロし、

「絶対この辺なんだけどなぁ…」とつぶやく。

止め輪は小さいくせに、

人間を本気で悩ませるんですよね。

わたしもやらかした日の話

あれはミニバイクの整備だったか、

工具の分解だったか。

手元の力がほんの少しズレただけで、

リングは予想外の角度で飛び出して、

一瞬、何が起きたのかわからなくなる。

そして次の瞬間、

「あーーやった!絶対見つからないやつ!!」

と叫ぶ(心の中で)。

手を止めて周りを見渡し、

なぜか関係ない方向を見たりして、

結局10分〜30分は探す羽目になる。

ほんと、止め輪って“人を試してくる部品”です。

飛んだ止め輪はどこへ行く?よくある落下ポイント

止め輪が飛ぶ方向には、実は傾向があります。

- 自分の利き手側 “斜め上”

- 部品の反対側 “後ろ方向”

- 真横に跳ねて作業台の端へ

- 服や袖に当たって床へ落下

- 工具箱の“隙間”に吸い込まれるように消える

とくに厄介なのは最後。

「工具箱の中の黒い影になった隙間」へ入ると、

ほぼ見つかりません。

(経験者なら“あれね…”と即わかるはず)

失くした時にまずやるべきは“音を思い出す”こと

実は、飛んだときの“音”を頼りに探すと、

見つかる確率がグッと上がります。

- カチッ → 金属に当たった

- カンッ → 工具に当たった

- トン → 床に落ちた

- 無音 → 洋服 or 布に吸収された

この「音の手がかり」は、想像以上に役立つ。

脳が一瞬だけ拾っている情報なので、

落ち着いて思い返すと意外に覚えているんです。

探すときのコツ(プロもこれで探している)

① 床にスマホのライトを水平に当てる

→ 小さな金属が反射して見つけやすい。

② 手で“履くように”広範囲を掃く

→ 指に軽く引っかかる感じで場所を特定。

③ 磁石付きドライバーやピックアップツールを使う

→ 床の隙間に落ちた時に最強。

④ 飛んだ方向の“対角線上”を優先的に探す

→ 力の逃げ道がその方向になりやすい。

⑤ 作業エリアを“ゾーン分け”して探す

→ 感情的に探すより圧倒的に早い。

これらを組み合わせると、

「見つかる時は数十秒、見つからない時は本当に見つからない」

という止め輪探索あるあるを、少しマシにできます。

飛ばさないための予防策は“たったひと手間”

飛ばした後に探すのは本当に大変なので、

最初から予防するのが一番賢いです。

- 透明なビニール袋の中で作業する

- 布の上に部品を置く

- 手のひらで軽く覆って外す

- 力を入れる方向を“飛ばしたくない方”へ向ける

- 部品の下にマグネットトレーを置く

ほんのひと手間で、

止め輪の“飛行距離”は劇的に減ります。

飛んだ止め輪は無理に再利用しないほうが安全

飛んだ止め輪を見つけたとき、

「これでいいか…」と再利用したくなりますが、

飛んだ勢いで変形している可能性が非常に高いです。

とくにEリングやC型は弾性が命。

少しでも開きすぎていたり、爪が歪んでいたりすると、

使ってはいけない部品に分類されます。

小さな部品ですが、

安全面では絶対にケチってはいけない場所です。

🔧止め輪を扱う人におすすめの工具

工具の選び方ひとつで“止め輪の作業難易度”は激変する

止め輪の脱着は、工具の選び方次第で

「地獄の作業」 にも

「一瞬で終わる快感作業」 にもなります。

Eリングは標準工具でも扱えるけれど、

C型止め輪(スナップリング)は専用工具の有無で作業のしやすさがまったく違います。

工具を揃えるといっても、

1本1,000〜2,000円で買えるものが多いので、

コスパもかなり良い世界なんです。

エンジニアのEリングプライヤーは“一度使うと手放せない”

まず紹介したいのが エンジニア(ENGINEER)のEリングプライヤー。

この工具は、Eリング脱着に特化した構造になっていて、

- 先端の角度が絶妙で、飛ばしにくい

- 必要な部分だけピンポイントで押せる

- リングが変形しにくい

- 小さなサイズでも安定して作業できる

というメリットが詰まっています。

特に、手が震えがちな狭い場所や、

「Eリングが縦気味に入っていて、ドライバーでは外しにくい」という場面で真価を発揮。

ドライバーで苦戦していた人が、

この工具に変えただけで毎回一発で外せるようになった、

というレビューも多い“名品”です。

タミヤのEリング工具はラジコンには必須アイテム”

タミヤ(TAMIYA)のEリングツール。

タミヤのRCカーを作るときには、もうこれがないとダメ!

小型のEリング作業には抜群の使いやすさがあります。

- 指先だけで押し込める設計

- 小さいリングの保持が簡単

- スッと入る“適度な力加減”が再現できる

DIY用途でもサイズが合えば「これで十分じゃん」というレベルで優秀。

とくに小型工具の分解や、細かいパーツ作業で重宝します。

タミヤじゃないけどこちらも使える!

C型止め輪(スナップリング)は“KTCかエンジニア”で迷えばOK

C型止め輪を扱うなら、

スナップリングプライヤーは必須工具です。

特におすすめなのが👇

- KTC(京都機械工具)のスナップリングプライヤー

- エンジニアのスナップリングプライヤー

なぜなら、

安い工具だと「先端ピンの精度が低く、リングにしっかり入らない」問題が多発するから。

精度の低いプライヤーは👇

- ピンが抜ける

- 広げた瞬間にリングが飛ぶ

- 無駄に力が必要で危険

などのトラブルを起こします。

逆にKTCやエンジニアは

“動きが滑らかで力が均等にかかる”ので、

初心者でも安全に扱えます。

止め輪作業で一緒に揃えておくと便利な周辺工具

止め輪の作業効率をさらに上げる“+α”の工具がこちら👇

- マグネットトレー

→ 取り外したリングを即座に置ける安心感。

- 精密ピンセット

→ 小さなEリングの保持に最適。

- ルーペ付きライト

→ 見えにくい溝を照らしながら確認できる。

- ピックアップツール(磁石)

→ 紛失時の“最後の切り札”。

- ゴム指サック

→ 滑り防止+細かい作業の安定性アップ。

地味なアイテムばかりだけど、

止め輪の作業は“視認性と保持力”がすべて。

これらを揃えておくだけで、作業ストレスが大幅に減ります。

安物工具の罠——“先端の精度”がすべてを左右する

止め輪工具で絶対に避けたいのが、

先端精度の低い安価なプライヤー。

1000円以下でセット販売されているものもありますが、

先端のピンが甘く、C型止め輪の穴にしっかり入らなかったり、

力を入れた瞬間にズレたりすることがあります。

結果として

- リングを変形させる

- 飛ばす

- ケガにつながる

という事故の原因に。

止め輪作業だけは、

工具の品質が作業の安全性と効率に直結します。

安い工具がダメというわけではないけれど、

“先端の精度”だけは妥協しないのがおすすめです。

🔧止め輪のサイズ・規格の理解(JISの読み方と選び方)

止め輪には“JIS規格”という共通ルールがある

止め輪を選ぶときに最も大切なのが、

JIS(日本産業規格)によるサイズ表記です。

たとえばホームセンターで

「E-6」「C-12」「C-20」といった番号を見たことがあると思います。

あの数字はただの型番ではなく、

“対応する軸径(または穴径)” をそのまま表しています。

つまり、

- E-6 → 軸径6mmに使えるEリング

- C-12 → 軸径12mmに使えるC型止め輪(スナップリング)

という意味になります。

反対に、

数字を知らずに“見た目で選ぶ”と100%失敗します。

止め輪は1〜2mmサイズがズレただけで取り付け不能。

正しいサイズを選ぶことが安全面でも必須なんです。

Eリングのサイズの見方はとてもシンプル

Eリングは 「E-〇〇」 と表記され、

“〇〇”がそのまま軸径です。

例:

- E-3(軸径3mm)

- E-5(軸径5mm)

- E-8(軸径8mm)

- E-12(軸径12mm)

つまり、

軸をノギスで測る → そのまま同じ数字のEリングを買う

これだけで迷わず選べます。

Eリングは溝の幅・厚さも一律に規格化されているため、

どのメーカーでも互換性が保たれているのが特徴です。

C型止め輪・スナップリングは“内径用/外径用”の違いに注意

C型止め輪(スナップリング)の場合、

表記方法は同じく 「C-○○」 ですが、

まず押さえるべきなのが、

・穴用(内径用)

・軸用(外径用)

の2種類があること。

これを間違えると絶対に使えません。

- 穴用(INタイプ)

→ リングを“縮めて”穴の内側に取り付ける - 軸用(EXタイプ)

→ リングを“広げて”軸の外側に取り付ける

同じC-12でも、

穴用と軸用ではまったく別の部品です。

販売ページを見ると

「穴用」「軸用」 の表記が必ずあるので、

ここだけは絶対に見逃さないようにしましょう。

JIS規格は“誰が使っても同じ結果になるように作られた”仕組み

止め輪にJIS規格がある理由は、

ずばり “互換性” のためです。

- メーカーAのE-6

- メーカーBのE-6

- メーカーCのE-6

これらはすべて基本的に互換性があります。

厚み、内径、爪の形状、溝の位置などが統一されているから、

どの製品でも“同じ作業結果”が得られる。

これはメンテナンス性の観点でも非常に重要で、

工具内部でも、バイクでも、家電でも、

「止め輪ならどれでも同じサイズがはまる」

という前提で設計が進められています。

DIYの世界でも、この規格のおかげで

「昔買った部品が別メーカーの部品にそのまま使える」

「工具の古い型番でも止め輪だけ交換できる」

といった恩恵が受けられるんです。

現場で役立つ“サイズ選びのコツ”

止め輪のサイズは、数字だけ知っていても失敗します。

現場では次のポイントも意識すると確実です👇

① 軸径の“実測”は絶対にやる

ノギスで測るのが基本。

見た目で推測すると必ずズレます。

② 古い止め輪を基準にしない(変形している可能性大)

飛んだり変形した止め輪は、本来のサイズと違う。

“元のパーツで判断しない”のが正解です。

③ 溝の幅が異様に広いときは、規格違いの可能性も

工具によってはJISでない海外規格が使われていることも。

微妙に寸法が違うので、

溝の幅の“違和感”も判断材料に。

④ サイズが迷ったら、一つ小さいリングを基準に見る

Eリングの場合、

“溝に爪が三点均等に触れるか否か”

で適正サイズが判断できます。

ホームセンターと通販の“品揃えの違い”も押さえておくと便利

ホームセンターはEリングの5mm〜12mmあたりが中心で、

小型の3mmや、大型の18〜25mmは意外と置いていません。

逆に、Amazonやモノタロウは

各サイズをほぼ網羅していて、まとめ買いが簡単。

特にバイクや工具分解をよくやる人は、

E-6/E-8/E-10あたりを“ストック”しておくと便利です。

サイズ理解ができると“対象物の構造”まで見えるようになる

止め輪のサイズや規格を理解し始めると、

対象物の構造が見えるようになります。

- 「この軸は6mmだからE-6だな」

- 「負荷が強いからC型で保持しているんだな」

- 「ここは内輪用だからINタイプが使われているな」

こういう目で見られるようになると、

DIYの作業精度が一段上がるんです。

止め輪は地味な部品ですが、

“理解した人ほど作業が速くなる” という独特の世界があります。

止め輪を克服すると、次は軸やリンクの整備がぐっと分かりやすくなります。

興味があれば

👉 六角レンチとは?どこで使う?初心者が知っておきたい活用シーン5選と選び方

など、可動部を扱う基本もあわせてどうぞ。

🔧まとめ:小さな止め輪を理解すると作業が一気に楽になる

Eリングやスナップリングは、小さな部品なのに扱いづらく、

初めて触れると誰でも不安になるものです。

しかし、構造や力の向き、外し方・付け方のコツを理解すれば、

止め輪は決して“怖い存在”ではありません。

外すときの感触、付けるときの「パチン」という音、

そして飛んでしまったときのあの緊張感——

ひとつひとつの経験が、確実にDIYのレベルアップにつながります。

止め輪を扱えるようになると、

軸やリンク機構の仕組みがよりよく見えるようになり、

機械の世界が少し深く理解できるようになります。

焦らず、ゆっくり、確実に。

止め輪は小さいけれど、あなたの作業をしっかり支えてくれる大切なパーツです。

これからのDIYが、もっと楽しく、もっとスムーズになりますように。